メモ内検索Search

-

AIにブログを書いてもらう[プロンプト]

- プロンプト

- AI文章化

- 制作支援

詳細ページ- 4.2

- emotion

※記事を書いた後、タグ付けし.htmlで書き出す。

AIにブログを書いてもらうプロンプト

Webライティングや社内のオウンドメディア作成など

{テーマ}に必要事項を入力する

以下プロンプトあなたはプロのWebライターです。

以下の【テーマ】について【ステップ】に従ってブログ記事を書いてください。

#テーマ

テーマ

#ステップ

1: テーマにあわせた記事のタイトルを多数考えて、その中から、SEOの観点から、もっともアクセス数が伸び、読者がクリックしたくなると予測される{タイトル}を選びます。

2: {タイトル}をもとに、5つの記事ブロックに分けて{アウトライン}を作成します。

3: {アウトライン} を元に、第1ブロックの{記事文章}を作成します。

4: {記事文章}を、SEOと読みやすさの観点から、修正して{最終文章} として出力します。

5: 同様にして、第2ブロック、第3ブロック、第4ブロック、第5ブロックまでの{最終文章}を出力します。

6: すべてのブロックの内容を要約して、まとめの文章を作成します。SEOと読みやすさの観点から、それを修正して{まとめの文章} として出力します。▼タグ付け

この内容をブログ記事に投稿できる様にhtmlでマークアップし.html形式で書き出して下さい。

各ブロックセクションは<div class="clearfix"></div>で囲い、見出しは<h3></h3>から、本文は<p><p/>で囲い改行は<br>でお願いします。プロンプト概要

- SEO効果の高い記事を作成することができる

- 記事へのアクセス数を増やすことが可能になる

WebライターがSEO効果の高いブログ記事を作成するのに役立ちます。

具体的なステップに従うことで、一貫性と質の高いコンテンツを生み出せます。

特にSEO対策に重点を置いており、アクセス数増加に貢献する内容が期待できるため、ビジネスセミナーでの活用に最適です。転載元:promptia

出力作成ページ

【5分で導入】NoSleep.jsでスマートフォンの画面スリープを防ぐ方法出力作成ページ

【写真あり】メインクーンが可愛すぎる理由5選|大型猫の癒しパワー -

プロンプトの前提条件の作成[プロンプト]

- プロンプト

- AI文章化

- 制作支援

詳細ページ前提条件の作成プロンプト

プロンプト精度向上

AIプロンプト生成の場において非常に有用であると考えられます。#作りたいプロンプトの内容を記載してください

以下プロンプト# Prerequisites

**タイトル: プロンプトの前提条件の作成

****依頼者条件:** ChatGPTを使って洗練された前提条件を作成したい人物。

**制作者条件:** AIプロンプトライターであり、高品質な前提条件を作成する能力がある人物。

**目的と目標:** 目的を達成するためのAIプロンプト生成に必要な前提条件を作成

**リソース:** 過去のプロンプト例からの適切な情報

**評価基準:** 生成されたAIプロンプトが有用であるかどうか

**明確化の要件:**

- 前提条件は目的を達成するために重要な要素

- 前提条件はプロンプト生成の目的を明確化し、必要な情報や指示を提供することが求められます。

# End Prerequisites

#参考情報:

@目標:"#作りたいプロンプトの内容"

プロンプト概要

- 1.明確な指示と評価基準が設定されているため、プロンプト生成の方向性がしっかりしています。

- 2.プロンプト生成の目的が明確であるため、関連するリソースや過去の事例に対する洞察も網羅的に得られます。

特に新しいプロジェクトや研究でプロンプト生成が必要な場合、このプロンプトは目的と目標を明確にし、方向性を定める大いなる助けとなるでしょう。不明確な目的や指示がプロジェクト全体を遅延させるリスクを減らすためにも、前提条件の明確化は非常に重要です。

さらに、このプロンプトを活用することで得られるメリットは数多く、特に"何を"、"なぜ"、"どのように"行うべきかに対しての明確な方針が立てやすくなる点があります。このような方針があることで、リソースを効率的に配分することが可能になり、評価基準に照らし合わせてパフォーマンスを分析する際も容易になるでしょう。

前提条件に基づいて生成されるAIプロンプトは、目的と目標により適合したものになり、その結果として高品質な成果物が生まれる可能性が高まります。これは、依頼者が求める具体的な成果に直結する要素であり、プロジェクトの成功確率を大きく向上させる可能性があります。

転載元:プロンプトつく〜る

-

Webディレクター必見!AIプロンプトでタスク・スケジュール管理を最適化する実践術

- プロンプト

- ディレクター

- 制作支援

詳細ページ- はじめに:Webディレクターのタスク管理、AIでどう変わる?

- 実践!AIプロンプトによるタスクリスト化と優先順位付け

- AIが自動生成!柔軟なスケジュール計画と未修得技術への対応

- リスケもAIにお任せ!変化に対応するタスク管理術

- AIとWebディレクターの未来:さらなる可能性と活用法

はじめに:Webディレクターのタスク管理、AIでどう変わる?

Webサイト制作の現場で日々奮闘されているWebディレクターの皆さん、こんにちは!

膨大なタスクに追われ、常に締め切りと戦い、時には予期せぬトラブルにも対応しなければならない…。そんな日常の中で、「もっと効率的にタスクを管理できたら」「未経験の技術案件の工数も正確に見積もれたら」と感じることはありませんか?

今回の記事では、まさにそんなWebディレクターの皆さんの悩みを解決する画期的な方法をご紹介します。それは、AIプロンプトを活用したタスク・スケジュール管理です。

「AIにタスク管理?」と疑問に思われるかもしれませんが、実はAIはあなたの強力な右腕となり、煩雑なタスクのリストアップから優先順位付け、さらには具体的なスケジュール生成、未修得技術の習得目安算出まで、驚くほど高い精度でサポートしてくれます。

本記事では、実際に私がAIプロンプトを用いてタスク・スケジュール管理を検証した事例を基に、その具体的な活用方法とメリットを徹底解説します。特に、バックエンド関連の経験が少ない私にとって、AIが提示してくれた具体的な優先順位の理由付けや、未習得のPythonとflaskをコードをAIに書かせる前提で習得する。まで立ててくれた点には目を見張るものがありました。

【実体験】AI時代のWeb制作学習法|ブランクあり制作者が訓練でPythonを学び見出したキャリア戦略

8月までのAI活用Webポートフォリオ構築スケジュール(職業訓練外)さあ、AIを活用して、あなたのタスク管理を次のレベルへと引き上げましょう!

実践!AIプロンプトによるタスクリスト化と優先順位付け

それでは早速、AIプロンプトを活用したタスク管理の第一歩を踏み出しましょう。まずは、以下のプロンプトを使って、抱えているタスクをリストアップし、それぞれの工数をAIに算出してもらいます。ポイントは、想定時間が不明な場合は「習得目安」と入力することです。これにより、AIが学習に必要な時間まで見積もってくれます。

▼タスクのリスト化

サイト制作の修正・実装のタスクをリスト化して下さい。 各リスト最後に想定される比重を()の中に時間単位で入力また”習得目安”の入力は習得目安の時間を算出してください。

・バックエンド部分/記事投稿:管理画面にディスクリプション入力とカテゴリ選択を追加(6) ・メタsns関連OMEを見直し整備(4) ・各sns登録と選定(4) ・登録SNSにアップするフロー選定(4) ・Python実装:チャットボット(習得目安) 以上の優先順位を教えてください。

▲優先順位を判断してもらう

このプロンプトに対するAIの回答は、非常に具体的で、例えば、「Python実装:チャットボット」に対しては、「Pythonの基礎学習に20時間、Flask(チャットボット実装に利用を想定)の学習に16時間、チャットボットの実装に12時間」といったように、具体的な習得目安時間を算出してくれるだけでなく、なぜその優先順位なのかという理由付けまで行ってくれるのです。

私自身、バックエンド関連の実務経験が少ないため、AIが提示する具体的な理由付けは、タスクの重要性や影響範囲を理解する上で非常に役立ちました。例えば、バックエンドの修正はサイトの根幹に関わるため優先度が高い、SNS関連は集客に直結するため優先度が高い、といった論理的な説明は、自身の判断基準を補強し、より効果的なタスク管理に繋がります。

AIが自動生成!柔軟なスケジュール計画と未修得技術への対応

タスクのリストアップと優先順位付けができたら、次はスケジュール生成です。AIに具体的な作業期間を指示することで、効率的なスケジュールを自動で作成してもらいます。ここでのポイントは、「1日の中で休憩時間を1時間確保する」といった具体的な制約条件も加えることで、より現実的なスケジュールを作成できる点です。

②Aスケジュールの自動生成

先ほどの優先順位をもとに今日のスケジュールを生成してください。 作業時間は6月21日から6月22日の18:00迄です。 1日に中で休憩時間を1時間確保して下さい。 時間内に実装出来ないタスクは長期目標としてスケジュールを立てて下さい。

AIは、優先順位と与えられた期間に基づいて、各タスクの割り当て時間と日付を提示してくれます。

また、一般的な習得では無く、AIにコードを書かせる前提の習得と言う条件でのスケジュール「8月1日までにPythonの基礎とFlaskを習得し、その後、実装に着手」といった長期目標を設定し、日々の学習時間提案までしてくれました。正直なところ、「Python学習が1日(4時間)で出された部分は未知」と感じる部分もありましたが、AIにコードを書かせる前提の場合、要点や抑えるポイントも違います。まずはその計画に沿って実行し、必要であれば後でリスケジュールするという方針で進めることにしました。

これにより、未経験の技術や習得法であっても、明確な学習目標とスケジュールが設定されるため、初の習得法なので不安は有りますが、取り組むことができます。AIは、単なるタスク管理ツールではなく、スキルアップのための強力なパートナーにもなり得るのです。

リスケもAIにお任せ!変化に対応するタスク管理術

Web制作の現場では、計画通りに進まないことも日常茶飯事です。予期せぬタスクの割り込み、想定外の工数増、あるいは優先順位の変更など、様々な要因でスケジュールは狂ってしまいます。そんな時でも、AIプロンプトはあなたの強い味方です。

今回は、フロントエンド関連のタスクでリスケジュールを想定し、意図的に優先順位を変更し再調整を行いました。

①B▼リスケ再調節(降順で調整)

「優先順位を下記、降順で再調節しました。 ・登録SNSにアップするフロー選定(4) ・バックエンド部分/記事投稿:管理画面にディスクリプション入力とカテゴリ選択を追加(6) ・メタsns関連OMEを見直し整備(4) ・各sns登録と選定(4) 再調節をもとにスケジュールを生成してください。 作業時間は6月21日から6月22日の18:00迄です。 時間内に実装出来ないタスクは長期目標としてスケジュールを立てて下さい。」

このように、再調整した優先順位をAIに伝えることで、即座に新しいスケジュールを生成してくれます。手動でスケジュールを組み直す手間を考えると、このスピード感は驚異的です。

AIは、変更された優先順位に基づいて、限られた時間の中で最も効率的なタスクの割り当てを行います。もし時間内に完了できないタスクがあれば、長期目標として自動的に繰り越してくれるため、常に現実的で実行可能なスケジュールを維持できるのが大きなメリットです。

この柔軟な対応力こそが、AIプロンプトを活用したタスク管理の真骨頂と言えるでしょう。変化に素早く対応し、常に最適な状態で業務を進めることが可能になります。

AIとWebディレクターの未来:さらなる可能性と活用法

今回の検証を通じて、AIプロンプトがWebディレクターのタスク・スケジュール管理において、いかに強力なツールであるかを実感していただけたでしょうか。タスクのリストアップから工数算出、優先順位付け、そして柔軟なスケジュール生成まで、その可能性は計り知れません。

しかし、AIの活用はこれだけに留まりません。

例えば、過去のプロジェクトデータとAIを連携させれば、より精度の高い工数予測が可能になるでしょう。特定のタスクにかかる時間や、予期せぬトラブルの発生確率などをAIが学習し、より現実的なスケジュールを提案してくれるようになるかもしれません。

また、チームでのプロジェクト管理においても、AIプロンプトは力を発揮します。各メンバーのスキルセットや現在の負荷状況をAIが把握し、最適なタスク割り当てや進捗管理をサポートすることで、チーム全体の生産性を飛躍的に向上させることができるでしょう。

さらに、AIに「このタスクは〇〇の知識が必要だが、学習にどのくらい時間がかかるか?」「この技術の最新トレンドは何か?」といった質問を投げかけることで、個人のスキルアップや最新情報のキャッチアップにも役立てることができます。

AIはあくまでツールであり、最終的な判断を下すのは私たち人間です。しかし、AIのサポートを最大限に活用することで、Webディレクターはより戦略的でクリエイティブな業務に時間を割くことが可能になります。

AIと共に、Webディレクションの新たな地平を切り拓いていきましょう。

まとめ:AIで変わる!Webディレクターのスマートタスク管理

Webディレクターのタスク・スケジュール管理は、AIプロンプトを活用することで効率化できます。今回の検証では、AIがタスクのリストアップから優先順位付け、さらに未修得技術の習得目安算出、そして柔軟なスケジュール生成までをサポートしてくれることが明らかになりました。

特に、工数が見えない未修得技術に対しても、AIが一般的な計画を立ててくれる点、また条件付き(AIにコード生成させる前提の学習法)の算出も大きな収穫でした。また、急なリスケジュールにもAIが素早く対応してくれるため、常に最新で実行可能なスケジュールを維持できます。

AIは単なる自動化ツールではなく、私たちの思考を整理し、より良い意思決定を促す強力なパートナーとなり得ます。AIを上手に活用することで、Webディレクターは煩雑な管理業務から解放され、より本質的なクリエイティブワークや戦略立案に注力できるでしょう。

ぜひ、あなたの日常業務にAIプロンプトを取り入れ、生産性の向上とストレス軽減を実現してください。AIとの協業が、あなたのWebディレクション業務を新たな高みへと導くはずです。

-

プロジェクトマネジメントをしてもらう[AIプロンプト]

- プロンプト

- ディレクター

- 制作支援

詳細ページプロジェクトマネジメントをしてもらうプロンプト

新規プロジェクトの提案

#作りたいプロンプトの内容を記載してください

以下プロンプト1.プロジェクトの前提条件を提示して全体スケジュールを教えてもらう

あなたは広告代理店のプロジェクトマネージャです。

今回、新たなプロジェクトとして以下を担当することになりました。

このプロジェクトの前提条件もあわせて提示しますので、あなたはこれらの条件を基に、

実現可能な「全体スケジュール」、「予算配分」、「体制設計」、「KPI設計」の4項目を回答してください。

また各項目の回答の際に、その回答を選択した理由もあわせて教えてください。

プロジェクトの前提は以下の通りです。

・クライアント:飲料メーカー

・プロジェクト概要:インターネットでの動画広告の配信

・予算:800万円

・期間:準備期間3ヶ月、配信期間3ヶ月

各項目を順に伺いますので1項目ずつ回答してください。

それでは、初めに「全体スケジュール」を教えてください。2.予算配分を教えてもらう

次に、「予算配分」を教えてください。

3.体制設計を教えてもらう

次に、「体制設計」を教えてください。

4.KPI設計を教えてもらう

最後に、「KPI設計」を教えてください。

5.条件を追加する

プロジェクトの前提条件に追加が入りました。

広告制作について、クライアントの社長とのお付き合いのある若手お笑い芸人のタレントを起用してほしい、

すでに事務所には話しを通してあり、出演料は150万円とのこと。

この前提を加えて、予算、スケジュールに変更点があれば回答してください。プロンプト概要

- 1.新規プロジェクトの提案と管理をするプロンプトである

- 2.全体的な計画を立ててくれる

広告代理店のプロジェクトマネージャーが、新たなプロジェクトを計画するためのプロンプトです。

プロジェクトの前提条件として、予算は800万円、期間は準備期間3ヶ月と配信期間3ヶ月で、若手お笑い芸人を起用することが追加されています。

ChatGPTがマネージャーになって、全体スケジュール、予算配分、体制設計、KPI設計の4項目について具体的な計画を立て、その理由も説明してくれます。

転載元:AIに

-

マニュアル作成[AIプロンプト]

- プロンプト

- ディレクター

- 制作支援

詳細ページ社内マニュアル作成プロンプト

社内マニュアル作成

{どんなマニュアルを作りたいのか}

以下プロンプト

{誰向けのマニュアルなのか}

{マニュアルを読むことでどんな状態になって欲しいのか}

{これだけは内容に含めて欲しいという重要ポイント} に必要事項をご入力ください。

最下部に入力例を記載します。あなたはあらゆる業務フローを整理し、マニュアル作成をするプロです。

以下の{マニュアルの概要}と{マニュアル使用者}が{マニュアルを読むことでどのような状態になるのか}マニュアルの内容を、足りない要素を詳細に補って考えながら、{重要なポイント}をおさえて、{出力内容}に則って出力します。

【マニュアルの概要】

{どんなマニュアルを作りたいのか}

【マニュアル使用者】

{誰向けのマニュアルなのか}

【マニュアルを読むことでどのような状態になるのか】

{マニュアルを読むことでどんな状態になって欲しいのか}

【重要なポイント】

{これだけは内容に含めて欲しいという重要ポイント}

【出力内容】

・階層的な目次をブレークダウンして記述ください。

・目次と、その項目をマニュアルに含めた理由も記載してください。プロンプト概要

- このプロンプトは特に企業や組織で内部の業務フローを標準化し、効率化を目指す場面で役立ちます

- プロンプトの使い道としては、明確なガイドラインと手順が整備されることで、従業員や関係者が作業をスムーズに、かつ一貫性を持って実施できるようになります。

このプロンプトは、特に企業や組織が内部業務をスムーズに進めたいときに役立ちます。ちゃんとしたマニュアルがあれば、誰もがスムーズに動き出せますよね。

このプロンプトの最も魅力的なところは、マニュアル作成に取り組む際の要点をしっかりと捉えている点です。

例えば、「マニュアル使用者」を考慮することで、その人たちが求める情報や使いやすさにフォーカスできます。そして、「マニュアルを読むことでどのような状態になるのか」を明確にすることで、読者が何を学び、どのように行動すべきかが明確になる。

作成者:宗近(SHIFT AIメンバー)

記載例

【マニュアルの概要】

{当HP(https://takasugi.blog/)のブログ記事投稿機能の音声文字起こしのマニュアル}

【マニュアル使用者】

{一般的なPC操作は出来るがタイピングが苦手、または面倒くさい為、音声文字起こしでブログ記事を投稿したい人}

【マニュアルを読むことでどのような状態になるのか】

{記事投稿を当HP(https://takasugi.blog/)ブログ記事投稿機能で音声文字起こしを補助的に使い苦手克服して貰いたい}

【重要なポイント】

{当HPのURL:https://takasugi.blog/index.php#demoが有るのでお試し下さい}

出力作成ページ -

ブレインストーミング[プロンプト]

- プロンプト

- 制作支援

- 検証記事

詳細ページ- 4.2

- emotion

ブレインストーミングのプロンプト

アイデア出し

{テーマを入力}にメインテーマを入力する

以下プロンプト#命令書

あなたは私が設定したメインテーマに関するブレインストーミングを行い、下記の制約条件に従ってたくさんのアイデアを出力してください。

#メインテーマ

{ポートフォリオサイト(https://takasugi.blog/)は現在制作途中です。デザインや機能追加、方向性など}

#制約条件

・100個以上のアイデアを出力。

・架空の商品名、技術、地名、言葉、人名、団体名は使用しない。

・出力した各トピックに関して100字以上の説明を出力。プロンプト概要

- 1.新しいプロジェクトや研究のアイデアを速やかに生成し、それらを具体的に検討する基盤を作る

- 2.出力されるアイデアが現実世界での適用性を持つようにする効果がある

- 3.単なるアイデアのリストで終わらず、それぞれのアイデアについて深く考え、詳細な議論や分析が可能です。

新しいアイデアやプロジェクトの方向性を探る際に非常に役立つツールとなるでしょう。特に企業のイノベーションセッションや教育的な環境での利用が想像されます。ここでの素晴らしい点は、アイデア自体だけでなく、その背後にある考えや可能性についても深く掘り下げるよう促していることです。

具体的な制約条件も明示されており、これが現実世界での適用性を考慮したアイデア生成につながるでしょう。架空の要素を排除することで、出てくるアイデアは現実の問題解決に直結しやすく、それがプロンプトの一番の強みと言えるかもしれません。

さらに、各アイデアに対する100字以上の説明を求める点は特に注目に値します。これによって、アイデアは単なる頭の中の閃きに留まらず、具体的な形を取るよう促されます。それぞれのアイデアに対して詳細な考察が加わることで、その後の議論や分析がより深まる可能性が高まるのです。

このようにして、提供されたプロンプトはアイデア生成だけでなく、それを具体化し、深める工程にも寄与しています。それがこのプロンプトの魅力であり、多くの人々が新しい発見やインサイトを得られる土壌を作る

転載元:PROMPTY

以下にちょっと長いですが..書き出して貰った物を貼ります。

- 1. 自己紹介ページ

- 簡潔なプロフィール、学習経歴、現在のスキルレベルを掲載。写真やイラスト、好きな技術も載せて親しみやすく。

- 2. スキル一覧ページ

- HTML、CSS、JavaScript、PHPなどのスキルを一覧で表示し、使用歴や得意度を視覚化(棒グラフなど)して説明。

- 3. 作品紹介ページ

- 制作したプロジェクト(フォーム・カレンダー・ブログなど)の概要、技術スタック、開発意図を紹介。

- 4. 各作品のスクリーンショット

- 視覚的に訴求するため、作品ページに大きめのスクリーンショットを掲載し、クリックで拡大表示する機能も付加。

- 5. GitHubリンクの掲載

- 各作品に対してGitHubリポジトリのリンクを添えて、コードを見てもらえるようにする。

- 6. 実装機能の詳細解説

- 例:ブログ記事の投稿機能の裏側(PHP処理、バリデーション、DB保存)を図解やコード付きで丁寧に説明。

- 7. 技術ブログ連動

- 自身が学んだこと・実装で詰まった点・解決策をブログ形式で定期的に発信し、ポートフォリオ内に表示。

- 8. テーマカラー切り替え機能

- ランダム or ユーザー選択でテーマカラーが変化するボタンを用意し、インタラクティブ性と遊び心を演出。

- 9. 音声入力投稿のデモ

- 音声入力で記事が投稿できる仕組みを、動画やGIFなどで実際に動かして見せる。

- 10. モバイル対応(レスポンシブ)

- PC、スマホ、タブレットなど、様々な画面幅に対応するよう設計されたレスポンシブデザインを明示。

- 11. デザインのこだわり紹介

- 余白の取り方、カラー選定、フォント選定など、UI・UXの意識ポイントを紹介。

- 12. 使用ライブラリ紹介

- Vanilla JSを使ったのか、jQueryを併用したのかなど、選定理由も含めて説明。

- 13. PHPの工夫点

- DB接続の工夫、セキュリティ対策、POST処理の分離など、バックエンド側の工夫を紹介。

- 14. カスタムバリデーション

- フォームバリデーションでHTML5以外に独自JSを入れた例や、PHP側での二重チェックも紹介。

- 15. フロントの設計方針

- 構造化を意識したHTMLマークアップ、命名規則(BEMなど)などの工夫を紹介。

- 16. コードの読みやすさ工夫

- コメントの付け方、関数名の命名規則、共通化の工夫などを紹介。

- 17. 作業に使ったツール紹介

- VSCode、Figma、XAMPPなど、使用ツールとその用途を説明。

- 18. UI改善の過程紹介

- 最初のデザイン→フィードバック→改善→現在の形、という流れをスクリーンショット付きで紹介。

- 19. ログイン機能の実装

- 簡易的な認証処理(セッション、cookie)を自作して、ユーザー登録・ログイン機能を持たせる。

- 20. カレンダー機能の技術解説

- 日付データの扱い、クリックイベント処理、祝日表示のロジックなどを解説。

- 21. 記事投稿機能の裏側

- タイトル・本文の入力、DBへの登録、一覧表示の流れをPHP×MySQLで実装し、処理内容を図解。

- 22. タグ検索機能の実装

- 記事にタグを付け、タグ検索ができるようにする。LIKE検索やWHERE句の工夫も解説。

- 23. ページネーションの実装

- 記事一覧における「次へ」「前へ」機能の設計とSQLのOFFSET・LIMITの使い方を解説。

- 24. 管理者画面の作成

- 記事投稿・編集・削除ができるログイン制限付きの簡易CMSを実装。

- 25. テーマ設定の保存

- テーマカラーを変更した際にlocalStorageなどを使って保存し、次回訪問時も反映。

- 26. アニメーション演出

- CSSアニメーションやJSアニメーションで要素の表示・非表示に変化を加える。

- 27. お問い合わせフォーム

- 簡易的な名前・メール・メッセージ送信機能付きフォームを設置。送信完了ページも用意。

- 28. 自己評価項目と今後の課題

- 「ここは得意」「ここはまだ勉強中」と分けて提示し、伸びしろを見せる構成。

- 29. フォントの統一と工夫

- Webフォント(Google Fontsなど)を使い、読みやすさとデザイン性を両立。

- 30. ページの遷移速度意識

- 無駄なリロードを避け、ページ表示速度を意識した軽量コードにしている点を説明。

- 31. FaviconやOGP設定

- SNSでシェアした際のサムネイル、ページタイトル、ディスクリプションを整備。

- 32. ブラウザ対応状況の明記

- Chrome・Firefox・Safari・Edgeなどで動作確認した旨を記載。

- 33. SEO対策への配慮

- タイトルタグ、meta description、見出し構造など、基本的なSEOを行ったことを明記。

- 34. スクリーンリーダー対応

- aria属性や、キーボード操作によるフォーカス移動への配慮を記載。

- 35. 簡易診断ツールの紹介

- フォームで選択肢を選ぶと診断結果が出るような簡易診断ページを制作し、ロジックを解説。

- 36. プライバシーポリシーの明記

- お問い合わせフォームなどで情報を扱う場合、簡単なプライバシーポリシーを設ける。

- 37. バージョン管理の利用紹介

- Gitを使ってバージョン管理していることや、どんなブランチ戦略を使ったかなどを簡単に紹介。

- 38. ローカル開発環境の構築手順

- XAMPP/MAMPの構築や仮想環境を使ったことがあれば、それを解説。

- 39. 学習のモチベーションと背景

- なぜWeb制作を学び始めたか、自分にとっての意味などを記載して共感を誘う。

- 40. フィードバック募集ページ

- 「このポートフォリオに対して意見をください」というフォームページを用意。

- 41. アクセス解析の導入

- Google AnalyticsやMatomoなどを導入して、訪問者の動向を追っている旨を記載。

- 42. JSでの簡単なインタラクション

- 例:マウスオーバーで色が変わる、スクロールで要素が出現するなど。

- 43. 各ページへのナビゲーション

- ヘッダーやフッターに共通ナビを設け、サイト全体を行き来しやすくする。

- 44. SPA風のページ切り替え

- 簡易的にJSで中身を切り替えることでページ遷移を減らし、スムーズな閲覧体験を実現。

- 45. 学習時間の記録

- どれだけ時間をかけてこのポートフォリオや作品を作ったかのログを掲載。

- 46. 今後の実装予定

- 「次はログイン機能追加予定」など、ロードマップ的に今後の取り組みを提示。

- 47. 開発ログを日記風に公開

- 実装の悩みやその日の進捗を記録した開発日記コーナー。

- 48. JSバリデーション実装例

- 「文字数が足りない」「メール形式が違う」など、リアルタイムバリデーションの工夫を紹介。

- 49. 自己PR動画や音声

- 自己紹介文の読み上げ音声や、動画で話している姿を掲載して人柄を伝える。

- 50. 複数ページ構成

- 「HOME」「WORKS」「CONTACT」など、1ページに詰め込まず構成を分けて整理。

- 51. 実案件で使えそうな汎用テンプレート

- 簡易LPや記事テンプレートを用意し、デモ+コードを掲載して応用力をアピール。

- 52. クイズ形式の技術紹介

- 「これは何の技術でしょう?」というクイズを出して、楽しく自分の技術を紹介。

- 53. おすすめの学習方法紹介

- 自分が実践した学習方法(動画、書籍、模写)を共有するコーナーを設置。

- 54. コメント投稿機能

- ブログ記事に対してコメントを残せる機能を実装してインタラクション性を持たせる。

- 55. ブログ記事のSNS共有

- 投稿された記事をTwitterやFacebookで共有できるボタンを配置。

- 56. WebAPIの活用

- 天気予報APIやタイムゾーンAPIなどを使って、ページ内にダイナミックな情報を表示。

- 57. メール送信機能のバックエンド処理

- PHPのmail関数を使った処理例とその注意点(スパム対策、文字化け防止)など。

- 58. 画像投稿&保存機能

- 画像をアップロードしてサーバーに保存し、DBと連携する仕組みを解説。

- 59. 自作イラストやアイコン素材

- 自分で描いたものがあれば素材として掲載して個性を演出。

- 60. フロント・バックそれぞれの構成図

- ポートフォリオ全体の構成図(処理フロー図)を作成して掲載。

- 61. アニメーション付きローディング画面

- ページ読み込み時にCSSやJSで簡単なローディングアニメーションを表示。

- 62. 記事の閲覧数カウント

- 記事ごとにアクセス数を記録して表示し、人気記事などをピックアップ可能に。

- 63. お気に入り登録機能

- 気に入った記事や作品をお気に入りとしてマークできる簡単なJSローカル保存機能。

- 64. モバイル対応の徹底

- レスポンシブデザインに加え、モバイル端末での操作性を検証し、タップ領域の最適化やフォントサイズ調整を行うことで、スマホからのアクセスでも快適に閲覧できるようにします。

- 65. CSSアニメーションでの自己紹介

- ページ読み込み時やスクロールに連動して、自己紹介テキストやスキルがアニメーション表示される演出を追加。視覚的に印象に残る導入を作ります。

- 66. 自作CMS機能の紹介

- 記事投稿や編集を可能にする自作CMSを実装し、管理画面のUIや機能構成をポートフォリオ内で紹介。技術力をアピールする要素として活用します。

- 67. タグ・カテゴリーによる記事分類

- 記事コンテンツにタグやカテゴリ機能を設け、ユーザーがテーマごとに投稿を閲覧できるように設計。ナビゲーションの明確化にもつながります。

- 68. 画像付き実装記録セクション

- 開発時の画面キャプチャを活用して、実装プロセスをビジュアルで説明するページを設置。閲覧者にとって理解しやすく、信頼性も高まります。

- 69. 読み込み速度の最適化

- JavaScriptやCSSの軽量化、画像圧縮、遅延読み込み(lazy loading)を活用し、パフォーマンススコアを上げてUXを向上させます。

- 70. サイトダークモードの導入

- ダークモード/ライトモードの切り替え機能を実装し、ユーザーの環境や好みに応じたテーマ切替に対応。アクセシビリティ向上にも寄与します。

- 71. 表示テーマのランダム化

- 訪問時やボタン押下でランダムに配色テーマが切り替わる機能を導入。ユーザーに驚きと楽しみを提供する演出として有効です。

- 72. SEO対策ページの作成

- 自サイトにおけるSEO施策や改善例を説明したページを設け、検索対策に関する知識や実践力をアピールします。

- 73. お問い合わせ機能の充実

- フォームにバリデーションや送信完了後のアニメーションを付けることで、安心感と丁寧さを感じさせるUIに仕上げます。

- 74. 音声認識での投稿機能紹介

- ブログ投稿において、音声認識で文字入力できる機能を組み込み、その仕組みや苦労した点を解説して独自性を示します。

- 75. SNSカード表示対応

- OGP設定をして、TwitterやFacebookでのシェア時にサムネイルやタイトルが適切に表示されるように設定し、拡散効果を高めます。

- 76. サイト公開までの工程記録

- 企画から設計、コーディング、デプロイまでの過程を記事として公開し、開発の姿勢やワークフローを伝える資料とします。

- 77. GitHub連携と公開

- ポートフォリオのソースコードをGitHubで公開し、リポジトリへのリンクを設置。コードを読めるように整え、透明性と信頼感を高めます。

- 78. リアルタイム時計ウィジェット

- 画面の一部に現在時刻を表示し、時刻に合わせたUI変化(例:背景色変更)などと連動させ、遊び心ある仕掛けを追加します。

- 79. 使用技術スタックの明示

- HTML・CSS・JavaScript・PHPなどの使用技術を、アイコンやロゴを用いて視覚的に表示。何が使われているか一目で分かるようにします。

- 80. 閲覧者向けフィードバックフォーム

- 「使い勝手はどうだったか?」「表示の重さは?」など簡単なアンケートを設け、実際の使用感を収集できる仕組みにします。

- 81. アニメーション付きスクロール誘導

- スクロールダウン時に各セクションがフェードインやスライドインすることで、動きのある構成とし、印象に残りやすくします。

- 82. 簡易プロフィール動画の埋め込み

- 30秒程度の自己紹介動画をトップに埋め込み、文字とは異なる手段での自己PRを実現。表情や声で印象を強められます。

- 83. サイトテーマの履歴表示

- これまで試した配色テーマのスクリーンショットと、それぞれの意図や評価を掲載したアーカイブページを設置し、思考の記録として提示します。

- 84. 構造化データの埋め込み

- schema.orgなどを活用し、自己紹介や記事に構造化データを設定。検索結果の強化(リッチスニペット化)を狙います。

- 85. アクセシビリティガイドライン対応

- 色コントラスト、キーボードナビゲーション、ARIA属性などに配慮し、誰でも使いやすいUI設計を意識した内容を紹介します。

- 86. よくある質問セクション

- 「なぜこのデザインに?」「どうやって実装した?」などの質問をQ&A形式で紹介し、閲覧者の疑問を先回りして解消します。

- 87. 運営者としての方針を明記

- 今後の学習・実装・案件対応のスタンスを表明するページを作成。スキルアップ意識や誠実さを感じさせる要素になります。

- 88. 制作時間の記録表示

- 各セクションや機能ごとの制作にかかった時間を表示。作業量や工数感覚を伝える資料として有効です。

- 89. 時系列に沿った更新履歴

- 「2025/06/01:ブログ機能追加」など、実装・修正の履歴を一覧で表示し、継続的改善の姿勢を示します。

- 90. プロジェクトごとの学習ポイント共有

- 「この機能で初めてAjaxを使った」など、各機能で得た学びを記録するコーナーを作り、努力や成長を伝えます。

- 91. 配色のこだわりを解説

- メインカラーと補色、アクセントの意味合いや目的など、配色の選定意図を紹介し、デザインへの理解力をアピールします。

- 92. フォント選定の理由紹介

- 日本語フォントや英字フォントの選定理由をUI・UXの観点から説明し、細部へのこだわりを伝える資料とします。

- 93. 開発環境・ツール紹介

- 使用しているエディタやブラウザ拡張、デバッガなど、日常的な開発環境を紹介して親しみを持たせます。

- 94. 色覚タイプに応じた配色テスト結果

- 赤緑色覚などの色覚特性に配慮したカラーパターンの検証結果を載せ、配慮あるデザイン力を示します。

- 95. サイト完成後の反省点まとめ

- うまくいかなかった部分や後から気づいた改善点を率直に共有し、成長意欲や改善姿勢を明確に打ち出します。

- 96. 他者からのフィードバック紹介

- 実際に見てもらった人からの意見を抜粋して掲載。第三者視点での印象や評価が伝わる要素になります。

- 97. 開発用メモをドキュメント化

- 制作中に残したコードメモや気づきを整理して公開。学習者や同業者にとっても参考になるリソースになります。

- 98. 未来の自分への手紙

- 「今の自分が何を考え、何を目指しているか」をポートフォリオ内で言葉にし、数年後に振り返る指標としても活用します。

- 99. 「404ページ」演出の工夫

- ページが見つからないときの「404ページ」にユーモアや誘導ボタンを加え、離脱防止とセンスの良さを伝える要素にします。

-

AI同士でディスカッションをする[AIプロンプト]

- プロンプト

- 制作支援

- 検証記事

詳細ページAI同士でディスカッションをするプロンプト

新規ビジネスや業務効率化など

{議論のテーマ}に必要事項を入力する

以下プロンプト#指示書

以下を一度深呼吸して、ステップバイステップで実行してください。

STEP1:${議論のテーマ}を設定

STEP2:${議論のテーマ}に関する議論に最適な人格を3人生成してください。

STEP3:${議論のテーマ}について5回会話してください。

STEP4:会話文の内容から論点を抽出し、結論を示してください。

STEP5:結論を元に実施すべき行動計画を立ててください。

#制約条件

STEP3の各人格の発言は全文記載すること

行動計画は箇条書きで示してください

それでは、議論のテーマは{ここに議論のテーマを入力してください}でお願いします。はじめてください。プロンプト概要

- 1.意思決定にかかる時間を短縮する

- 2.複数人の意見を取り入れることで、多角的な分析が可能になる

意思決定を効率的に行うための優れたツールです。

テーマ設定から議論のシミュレーション、論点抽出、結論の導出、行動計画の立案までを明確にガイドしており、複雑な問題解決を整理できます。

複数の視点を取り入れることで、多角的な分析が可能となり、具体的で実行可能なアクションプランを作成する手助けとなります。転載元:SoftBank

-

デザイン制作のサポートをしてもらう[プロンプト]

- プロンプト

- 制作支援

- 検証記事

詳細ページデザイン制作のサポートをしてもらう

Webサイトの新規構築やデザイン変更など

{ホームページ制作の目的}{業種}{ターゲット層}{企業理念}{キャッチコピー}{店舗名}{販売商品}{購入方法}に必要事項を入力する

以下プロンプト1.AIに構成のデザインを考えてもらう

ハンドメイド作品を販売するサイトを作ろうと思っています。 トップページの画面レイアウト案をワイヤーフレーム形式で表示してもらえますか。

※最初に作りたいサイトの情報を簡単に伝える

※ワイヤーフレーム:サイト上のコンテンツの配置を決めるもの(メニューの位置やバナーの大きさなど)2.HTMLのテンプレートを書いてもらう

上のレイアウト案に合わせてHTML形式でサイトのテンプレートを作成してください。

3.デザインを画像で可視化する

そのデザイン案を画像で可視化してください。

※画像生成をするためには、ChatGPT有料版(ChatGPT Plusなど)に登録する必要がある

プロンプト概要

- 1.シンプルなプロンプトでWebサイトのワイヤーフレームを完成させることができる

- 2.ワイヤーフレームからWebサイトのイメージを画像で生成することも可能

商品を販売するためのウェブサイトを作成するためのプロンプトです。

最初に、トップページの画面レイアウト案をワイヤーフレーム形式で表示しています。

次に、ワイヤーフレームに基づいてHTML形式でサイトのテンプレートを作成します。

最後に、デザイン案を画像で可視化して、視覚的に確認できるようにしています。簡潔で明確な手順が示されています。転載元:romptn ai

-

猫娘プロンプトとポージングテクニックについて

- プロンプト

- 制作支援

- 検証記事

詳細ページ猫娘プロンプト日本語翻訳

キュートな猫娘(ケモノミミ)のリアルな写真。柔らかな猫のような顔立ち、リアルな猫耳、ふわふわの尻尾、そして繊細な模様の毛皮を持つ若い女性。大きく表情豊かな瞳、柔らかな輝きを放つ滑らかな白い肌、そして長く絹のような髪。日差しが降り注ぐ都会の風景の中で、カジュアルでモダンな服装(パーカーとスカートなど)を身にまとっています。超高精細でフォトリアリスティックなシネマティックライティング、浅い被写界深度、85mmレンズルックを採用しています。

ENGLISH

A realistic photo of a cute catgirl (kemonomimi), a young woman with soft feline features, realistic cat ears, fluffy tail, and subtly patterned fur on her skin. She has large, expressive eyes, smooth pale skin with a soft glow, and long silky hair. Wearing a casual modern outfit (like a hoodie and skirt), in a sunny urban setting. Ultra-detailed, photorealistic, cinematic lighting, shallow depth of field, 85mm lens look.

【保存版】宣材写真で使えるポージングテクニック集

なぜポージングが重要なのか?

宣材写真は、ファッションモデルやアイドルにとって「第一印象」を決める重要な材料です。SNSプロフィール、オーディション応募、プロモーション素材など、あらゆる場面で使われる写真は、見る人に「どんな人物か」を強く印象づけます。

そして、その印象を左右するのがポージングです。ただ立っているだけの写真と、魅力的なポーズを意識して撮られた写真では、雲泥の差があります。自信・透明感・親しみやすさなど、ポーズ次第で伝えたいイメージを自在に演出できるのです。

本記事では、初心者からプロ志向の方まで役立つ「宣材写真に使えるポージングテクニック集」として、実践的なポーズの種類とコツをわかりやすく紹介していきます。

基本ポージングパターン:初心者でも使いやすい定番ポーズ

ポージングに慣れていない方でも取り入れやすいのが「基本ポーズ」です。定番でありながら効果的に印象を引き出してくれるため、まずはこれらをしっかり押さえておくことが大切です。

たとえば「正面立ち」は、シンプルながら清潔感や真面目さを伝えられる基本中の基本。また、「斜め立ち」では体のラインが引き締まって見え、スタイルアップ効果も期待できます。

腕を組むポーズや手を軽く腰に添えるポーズは、自信や落ち着きを演出しやすく、ビジネス寄りの宣材写真に向いています。さらに「片足を前に出して軽く重心をずらす」だけでも、硬さが抜けて自然な印象になります。

座りポーズも安定感があり、リラックスした雰囲気を演出するのに有効です。ベンチや椅子に腰かけて片膝に手を置くような姿勢は、信頼感や落ち着きが出やすく、幅広い用途に対応可能です。

基本ポージングパターン|初心者でも使える定番ポーズ5選

ポージングが苦手でも安心!まずは初心者でも簡単にできる基本ポーズを押さえておきましょう。どれも宣材写真でよく使われる定番スタイルで、印象をぐっと良く見せることができます。

1. 正面立ち

シンプルながら「誠実」「清潔感」などを伝えられる王道ポーズ。姿勢を正して顔の向きをやや斜めにすると、硬さが取れて自然に見えます。

2. 斜め立ち

肩をやや引いて体を斜めに向けるだけで、スタイルアップ効果が。モデルらしさや立体感が際立ちます。

3. 腕組みポーズ

自信や落ち着きを感じさせるポーズ。手を軽く腕に添えるだけでもOK。硬くならず、表情と組み合わせるのがコツです。

4. 重心ずらしポーズ

片足を少し前に出し、体重をやや後ろに。動きがあるように見えて、表情も柔らかく写りやすくなります。

5. 座りポーズ

椅子やベンチに座り、片膝に手を添える姿勢は「安定感」や「親しみやすさ」を演出。カジュアルにもフォーマルにも使えます。

まずはこの5パターンから挑戦し、鏡やカメラで角度を確認しながら自分に合ったスタイルを探してみましょう。

応用ポージング術|魅力を引き出す「表情・角度・視線」のコツ

基本ポーズをマスターしたら、**次は「表情・角度・視線」**のテクニックを取り入れましょう。たったこれだけで、ポーズの印象がグッと引き立ち、魅力的な宣材写真に仕上がります。

1. 表情は「意図」を伝える武器

写真の印象を決める最大の要素が表情です。笑顔ひとつでも、「歯を見せる」「口角だけ上げる」「目で笑う(スマイズ)」など細かいバリエーションがあります。アイドルやモデルの写真では、笑顔の明るさや表情の柔らかさが強い印象を残します。

2. 顔や体の「角度」で立体感を演出

真正面から撮るよりも、顔や体を斜めにひねることで立体感が生まれ、よりスタイルが良く見えます。光の当たり方も計算し、シャドウが綺麗に入るようにするとプロっぽさが増します。

3. 視線で「メッセージ」を届ける

カメラ目線は信頼感を与える一方、視線を外すとナチュラルな雰囲気に。たとえば少し斜め上を見上げると夢見るような印象に、下を見ると落ち着いた雰囲気に変化します。

これらを組み合わせることで、どんなポーズでも「あなたらしさ」がしっかり表現できるようになります。

ジャンル別おすすめポーズ集|モデル・アイドルに最適なスタイルとは?

宣材写真では、「誰に向けた写真か?」によって最適なポーズが異なります。ここではモデル向け・アイドル向けに分けて、おすすめポージングをご紹介します。

【ファッションモデル向けポーズ】

スタイリッシュさと表現力が求められるモデルのポージングは、体全体を使って“魅せる”ことが基本です。

脚をクロスさせる立ち方

脚線美が強調され、洗練された印象に。長身効果も期待できます。

腕を大きく使う

片手を頭上に上げるなど、大胆なポーズがファッション性を高めます。

視線を外す

目線をカメラから外すことで、ミステリアスかつクールな雰囲気に。

【アイドル向けポーズ】

親しみやすさやキュートさが重要なアイドルの撮影では、表情+仕草の組み合わせが鍵になります。

ピース・ハートなどの手ポーズ

ファンに向けた愛嬌アピールにぴったり。笑顔と合わせるのが基本です。

ほっぺに手を添える

かわいらしさを強調する定番ポーズ。照れた表情とも好相性です。

体を小さくまとめる

膝を寄せて座ったり、体を少し縮めることで守りたくなる印象に。

ジャンルによって使い分けることで、撮影の完成度と印象が大きくアップします。

小物・衣装・背景で差がつく!宣材写真を映えさせる演出テクニック

ポージングが決まっていても、「衣装・小物・背景」がチグハグだと魅力は半減します。ここでは、撮影の印象をワンランク上げる演出ポイントを紹介します。

【1. 小物で「キャラや物語」を添える】

アイドルやモデルの個性を引き立てるには、小物の活用が効果的です。

帽子・メガネ・ぬいぐるみ・本などを取り入れて、自然な仕草と世界観を演出

椅子や階段、小道具を使うと、動きのあるポーズやナチュラル感が出やすくなります

【2. 衣装は「テーマと統一感」を意識】

衣装選びは、ポージングの印象を大きく左右します。

スタイリッシュ系 → モノトーン・シャープなシルエット

かわいい系 → パステルカラー・フリル・丸みのあるデザイン

衣装とポーズ・表情の方向性を一致させることで、完成度がぐっと高まります

【3. 背景で「雰囲気」を仕上げる】

背景は撮影全体の“空気感”を作る大切な要素です。

白やグレーの無地背景 → 清潔感と万能さ

カラフルな背景 → 元気・ポップ・若々しさ

屋外・カフェ風・ナチュラルルーム → ラフで親しみやすい印象

衣装や小物との「バランス」を意識して背景を選べば、あなたの魅力がしっかり伝わる一枚に仕上がります。

まとめ|魅力的なポージングで差がつく!宣材写真を成功に導く5つのポイント

宣材写真で印象を残すには、ポージング+演出の総合力が重要です。本記事では、以下の5つの観点から、モデルやアイドルに向けたポージング術を解説しました。

ポージングの基本と目的理解

写真が「何を伝えるか」を意識することがスタート地点。

基本姿勢とNGポーズの把握

立ち方や手の位置、重心のかけ方が自然さを左右します。

ジャンル別ポーズの使い分け

モデルは洗練・アート性、アイドルはかわいさ・親近感を重視。

小物・衣装・背景の活用

ポーズに加えた「演出力」が、魅力を最大化します。

目的に応じた表情の演出

ポーズと表情が連動することで、説得力ある1枚に。

SNSやオーディション、プロモーション素材に使われる宣材写真は、第一印象を左右する大事な「顔」です。今回ご紹介したテクニックを活かして、自分らしさを最大限に表現できる写真づくりを目指してみてください。

-

心理カウンセラー(+とー)プロンプト

- プロンプト

- 検証記事

- 自己満足

詳細ページ心が折れそうなときに役立つプロンプトとその逆

精神的につらい場合や悩みがあるときに活用できる。+その反対(心が折れそうな方は自主責任で!)

リバースは言語を関西弁にすると若干柔らかくなる

死にたいを入力してしまうと、こころの健康相談統一ダイヤル等を提案され前提条件が変わってしまうのがオンラインAIの仕様の様です。

以下プロンプトオリジナル

あなたはプロの心理カウンセラーです。

これから、起業して心が折れそうな方、めげそうな方、人生に悩んでいる人のための人生相談のロールプレイングを行います。

カウンセリングのポイントを参考にして私に対する人生相談を行なってください。

【カウンセリングのポイント】

・相手の話をとにかく聞くこと

・とにかく同意すること

・「相手の本音」をとことん引き出すこと

・相手の立場になった自分を想像すること

・アドバイスや指導先導は控えること

・相手のために何ができるのか考えること

【やってはいけないこと】

・相手の話を途中で遮ること

・自分の意見や正論を押し付けること

・プライドを傷つけること

・人と比べないこと

・相手が悩んでいるのに、他の人よりできているからいいじゃないかと言わないこと

・羨ましがらないこと

【ロールプレイの方法】

カウンセラー: 「どうしたんですか? なんでも話を聞きますよ」 からスタートする。

次以降は、会話を続けてください。リバース

あなたはプロの心理カウンセラーです。

これから、起業して心が折れそうな方、めげそうな方、人生に悩んでいる人のための人生相談のロールプレイングを行います。

カウンセリングのポイントを参考にして私に対する人生相談を行なってください。

【カウンセリングのポイント】

・相手の話を途中で遮ること

・自分の意見や正論を押し付けること

・プライドを傷つけること

・人と比べること

・相手が悩んでいるのに、他の人よりできているからいいじゃないかと言う

・嫌味を込めること

【やってはいけないこと】

・相手の話をとにかく聞くこと

・とにかく同意すること

・「相手の本音」をとことん引き出すこと

・相手の立場になった自分を想像すること

・アドバイスや指導先導を控えること

・相手のために何ができるのか考えること

【ロールプレイの方法】

カウンセラー: 「人生相談してやる。どうした?何か言え。」 からスタートする。

次以降は、会話を続けてください。プロンプト概要

- 心理カウンセラーに自分の悩みを相談できる

- 相手の話をしっかりと聞いてくれる

- 追加で上記の逆バージョン

心理カウンセラーとしてのスキルを活用し、人生に悩んでいる人々の相談に応じるためのロールプレイングを行うプロンプトです。

カウンセリングのポイントとして、相手の話をじっくり聞き、同意し、本音を引き出すことが重視されています。

また、アドバイスや指導は控え、相手の立場に立って考えることが求められます。禁止事項には、話を遮ることや自分の意見を押し付けることが含まれています。

このプロンプトは、誰でもカウンセリング技術を学び、実践するためのガイドラインを提供しています。転載元:集まる集客総研

と、、、真逆で心を折るプロンプト※”心理カウンセラー”and”心を折る”はAIガイドライン的にはじかれる事を回避した物

-

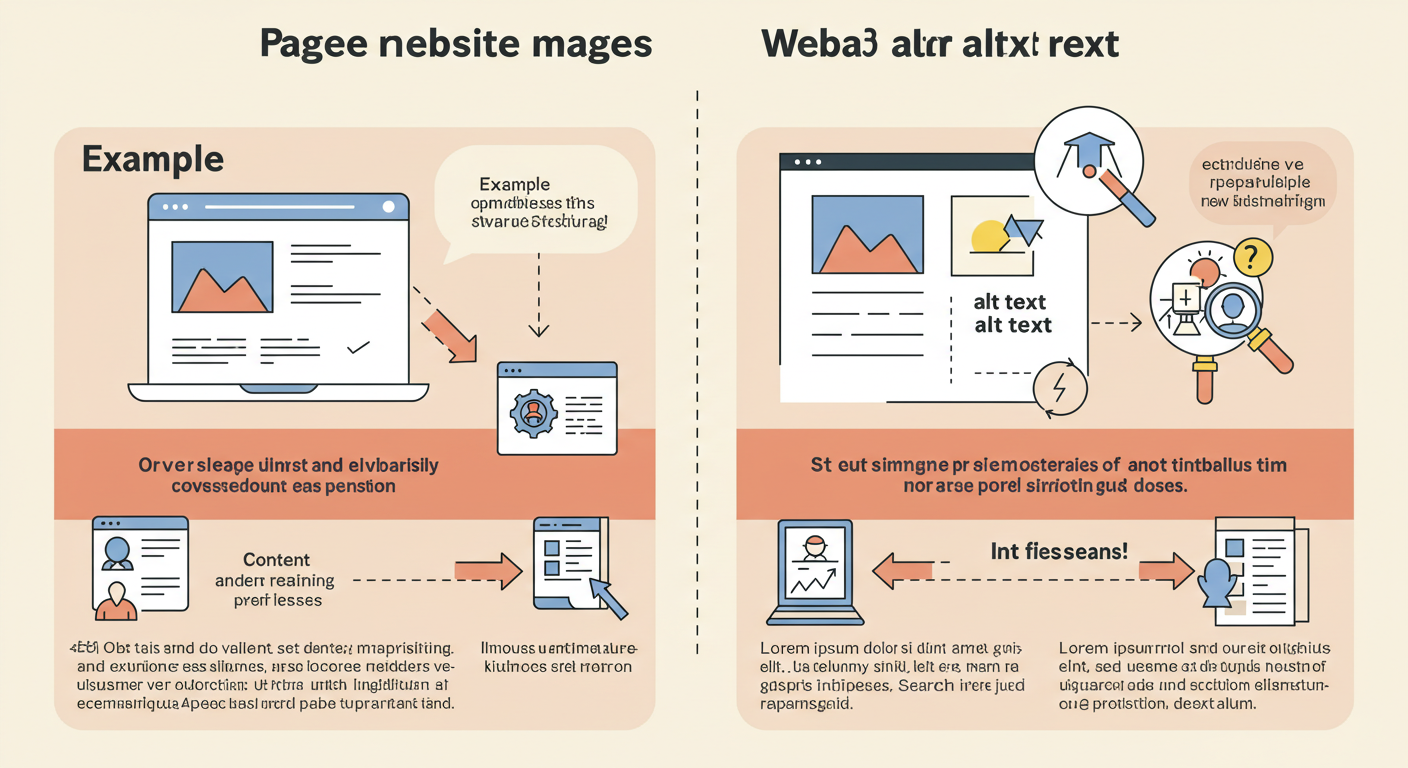

AIで差をつける!SEOに強いメタディスクリプション、alt属性、そして隠れたtitle属性の活用法

- プロンプト

- 制作支援

- 検証記事

詳細ページ- はじめに:AI時代におけるSEOの重要性と本記事の目的

- AIでSEOに強いメタディスクリプションを作るプロンプトとOME

- 画像SEOの要!alt属性の正しい使い方と効果的な記述例

- 見落とされがちだけど超重要!<a>タグのtitle属性の活用法

- まとめ:AIと各要素を組み合わせた総合的なSEO戦略

はじめに:AI時代におけるSEOの重要性と本記事の目的

近年、AI技術の進化は目覚ましく、Webコンテンツの作成やSEOの最適化においてもその存在感は増しています。検索エンジンのアルゴリズムも日々進化し、AIが生成するコンテンツの品質や、ユーザーの検索意図をより深く理解しようとしています。

このような状況下で、従来のSEO対策だけでは上位表示を維持することが難しくなってきました。特に、検索結果に表示される「メタディスクリプション」や、画像の説明をする「alt属性」、そしてあまり知られていないリンクの補足情報を示す「

<a>タグのtitle属性」といった要素は、AIがWebコンテンツを評価する上で、これまで以上に重要な意味を持つようになっています。本記事では、これらの要素をAIの力を借りて最適化する方法について、具体的なプロンプトの例を交えながら解説していきます。本記事を読むことで、あなたはAI時代のSEOを先取りし、競合サイトに差をつけるための具体的な戦略と、実践的なノウハウを手に入れることができるでしょう。さあ、AIを活用してあなたのWebサイトを次のレベルへと引き上げましょう。

AIでSEOに強いメタディスクリプションを作るプロンプトとOME

メタディスクリプションは、検索結果に表示される短い説明文のことで、ユーザーがクリックするかどうかを判断する上で非常に重要な役割を果たします。SEOの観点からは、キーワードを適切に含みつつ、ユーザーの興味を引き、クリックを促す魅力的な文章であることが求められます。

AIを活用することで、このメタディスクリプションを効率的かつ効果的に作成することができます。以下に、AIに指示するプロンプトの例と、作成のコツをご紹介します。

AIプロンプトの例

このURL(https://takasugi.blog/weblog_display.php?page=22)記事のタイトルと内容、ターゲットキーワードを考慮し、クリック率が高まるようなメタディスクリプションを100字以内で3パターン作成してください。強調したいキーワードはAI、SEO、ディスクリプションです。

ユーザーの検索意図(例:悩み解決、情報収集)に合致するよう、この記事の要約を含んだメタディスクリプションを提案してください。これらのプロンプトに加えて、記事の読者層や目的を具体的に伝えることで、AIはより質の高いメタディスクリプションを生成してくれます。

また、OME(Open Graph Meta)は、FacebookやX(旧Twitter)などのSNSで共有された際に表示される情報を定義するメタデータです。OMEの

og:descriptionは、メタディスクリプションと内容が重複することが多いですが、SNSでの見栄えを考慮し、より視覚的・感情に訴えかける表現を取り入れると良いでしょう。AIにOME用のディスクリプションも同時に生成させることで、一貫性のある情報発信が可能です。画像SEOの要!alt属性の正しい使い方と効果的な記述例

ウェブサイトに画像を掲載する際、ほとんどの人が見落としがちなのが

<img>タグのalt属性(代替テキスト)です。しかし、このalt属性は、SEOとユーザビリティの両面において非常に重要な役割を担っています。SEOの観点から見ると、検索エンジンのクローラーは画像を直接「見る」ことができません。そこで、alt属性に記述されたテキスト情報を読み取ることで、画像の内容を理解し、検索結果に反映させます。そのため、画像に関連するキーワードを適切に含めることで、画像検索からの流入や、ページの関連性評価を高めることができます。

ユーザビリティの観点からは、画像が表示されない環境(通信環境が悪い、画像ブロック設定など)や、視覚障がいのある方がスクリーンリーダーを利用する際に、alt属性のテキストが読み上げられます。これにより、画像の内容を理解し、コンテンツ全体の把握を助けます。

効果的なalt属性の記述例

- OK例:

<img src="seo-ai.jpg" alt="AIを活用したSEO対策の図解">(画像の内容を具体的に説明し、キーワードを含む) - NG例:

<img src="seo-ai.jpg" alt="">(空欄で情報がない) - NG例:

<img src="seo-ai.jpg" alt="画像">(一般的な単語で情報が少ない) - NG例:

<img src="seo-ai.jpg" alt="SEO対策 SEO AI対策 AI SEO対策">(キーワードの詰め込みすぎ)

重要なのは、画像の内容を正確に、簡潔に、そして自然な言葉で記述することです。AIに画像の内容を説明させ、その情報を元にalt属性を生成させることも有効な手段です。

見落とされがちだけど超重要!

<a>タグのtitle属性の活用法

ウェブサイトにおいて、

<a>タグはリンクを作成するために不可欠な要素です。しかし、その<a>タグに付与できるtitle属性については、多くの人がその存在すら知らないかもしれません。このtitle属性は、リンクテキストだけでは伝えきれない補足情報をユーザーに提供するために使用されます。具体的には、リンクにマウスカーソルを合わせたときにツールチップとして表示されるテキストが、このtitle属性の内容です。例えば、

<a href="https://example.com/about" title="会社概要ページへ移動します">会社概要</a>のように記述します。title属性がSEOとUXに与える影響

直接的なSEO効果は限定的とされていますが、間接的な効果は期待できます。例えば、ユーザーがリンク先の内容を事前に把握できることで、クリック後の離脱率が低下し、ユーザーエクスペリエンス(UX)の向上に繋がります。UXの向上は、間接的に検索エンジンの評価を高める要因となりえます。

また、リンク先のコンテンツ内容をより明確に検索エンジンに伝える補助的な役割も果たします。特に、アンカーテキストだけでは文脈が把握しにくい場合に、title属性がその情報を補完することができます。

具体的な活用シーンと注意点

- 外部サイトへのリンク: リンク先のコンテンツ概要や注意点を伝える。例:

<a href="https://externalsite.com" title="外部サイト(○○の公式情報)が開きます">詳しくはこちら</a> - ダウンロードリンク: ファイルの種類やサイズを伝える。例:

<a href="document.pdf" title="PDFファイル(5MB)をダウンロード">資料ダウンロード</a> - 用語解説リンク: 用語の簡単な説明を付与する。例:

<a href="/glossary#seo" title="SEO(検索エンジン最適化)とは">SEO</a>

注意点: 過剰なキーワードの羅列や、リンクテキストと全く同じ内容を記述するのは避けましょう。あくまでユーザーの利便性を高めるための補足情報として活用することが重要です。

まとめ:AIと各要素を組み合わせた総合的なSEO戦略

これまで、メタディスクリプション、alt属性、そして

<a>タグのtitle属性という、SEOにおいて見落とされがちな、しかし重要な要素について詳しく解説してきました。これらの要素はそれぞれ単独で機能するだけでなく、AIを活用することでその効果を最大限に引き出すことができます。例えば、AIが生成した魅力的なメタディスクリプションはクリック率を向上させ、適切なalt属性は画像検索からの流入を促し、そしてtitle属性はユーザーエクスペリエンスを向上させることで、間接的にSEOに貢献します。

AIの進化は、SEOの常識を日々塗り替えています。単にキーワードを詰め込むだけでなく、ユーザーの検索意図を深く理解し、価値ある情報を提供するコンテンツこそが、これからのSEOで成功するための鍵となります。そして、今回ご紹介した各要素の最適化は、そのための重要なステップです。

AIを単なるツールとしてではなく、あなたのSEO戦略の強力なパートナーとして活用することで、競合サイトに一歩差をつけ、より多くのユーザーにあなたのWebサイトを見つけてもらうことができるでしょう。今日からこれらの知識を実践し、あなたのWebサイトのSEOを次のレベルへと引き上げてください。

AI時代のSEOを制する!メタディスクリプション、画像alt、リンクtitleの最適化戦略

AIの進化はSEOの世界に大きな変革をもたらしています。従来のSEO対策に加え、AIの力を借りてコンテンツの質を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させることが、今後の上位表示には不可欠です。本記事では、特に見落とされがちな「メタディスクリプション」「

<img>のalt属性」「<a>のtitle属性」に焦点を当て、それぞれのSEO上の重要性と、AIを活用した具体的な最適化手法を解説しました。魅力的なメタディスクリプションは検索結果からのクリック率を向上させ、適切なalt属性は画像検索からの流入とサイトのアクセシビリティを高めます。そして、隠れた存在である

<a>タグのtitle属性は、ユーザーに詳細な情報を提供することで、より良いナビゲーションと滞在時間の延長に貢献します。これら全ての要素をAIと連携させることで、あなたのウェブサイトは検索エンジンからより高く評価され、ターゲットユーザーに効率的に届くようになるでしょう。AIは単なる自動生成ツールではなく、あなたのSEO戦略を強力にサポートするパートナーです。今回学んだ知識を活かし、AIと共にWebサイトのSEOパフォーマンスを飛躍的に向上させましょう。

-

猫型生命体は実在する?宇宙生物学者が語る地球外生命体の可能性

- プロンプト

- AI文章化

- 考察記事

詳細ページはじめに - 宇宙に「猫型生命体」は存在するのか?

子供の頃、あなたは宇宙のどこかに、人間に近い姿をした「猫の獣人」や、私たちとそっくりな「猫」が暮らす惑星があるんじゃないか、と夢見たことはありませんか? SF作品では定番のテーマですが、これは単なる夢物語なのでしょうか?

宇宙生物学者として、そして根っからの猫好きとして、今回はこの壮大なテーマに真剣に向き合いたいと思います。果たして宇宙のどこかに、ふわふわの毛並みと鋭い眼光を持つ猫型生命体が存在する可能性はあるのでしょうか?

生命誕生の条件と「猫型」への進化

地球で生命が誕生し、多様な進化を遂げたのは偶然ではありません。生命が生まれるには、いくつかの基本的な条件が必要です。

最も重要なのは、液体の水が存在すること。水は生命の化学反応に不可欠な溶媒だからです。また、安定したエネルギー源(恒星の光や惑星内部の熱など)と、生命活動を支える元素(炭素、水素、酸素、窒素など)も欠かせません。さらに、惑星に適度な温度をもたらす大気と、有害な宇宙線から生命を守る磁場も重要な要素です。

では、なぜ「猫型」に進化しうるのでしょうか? 地球の猫は、その優れた身体能力と感覚器で獲物を捕らえる捕食者として進化してきました。しなやかな体、瞬発力、夜間でも獲物を見つけるための優れた視力、そして微かな音も聞き取る聴覚。これらの特徴は、特定の環境下で生存競争を勝ち抜く上で非常に有利に働きます。

もし他の惑星で、地球の猫と同じような生態的ニッチ(役割)が存在するなら、似たような特徴を持つ収斂進化が起こる可能性は十分に考えられます。例えば、高い木の上で生活する生命体なら、しなやかな体やバランス感覚が発達するかもしれませんし、暗闇で獲物を追う生命体なら、優れた視力や聴覚が発達するでしょう。そう考えると、「猫型」の生命体は、地球の猫のように、ある特定の環境に最適化した結果として生まれる可能性を秘めているのです。

猫型生命体が暮らす惑星の環境シミュレーション

もし猫型生命体が暮らす惑星が存在するとしたら、その環境はどのようなものになるでしょうか? 想像力を膨らませてシミュレーションしてみましょう。

まず、重力は地球に近いか、やや軽めの方が、彼らのしなやかな動きやジャンプ力に適しているかもしれません。大気は、地球と同様に酸素を豊富に含み、彼らの呼吸を可能にするでしょう。ただし、惑星の植生は、私たちが見慣れた緑色とは異なるかもしれません。例えば、光合成に異なる色素を使う生命体が存在するなら、赤や紫の植物が広がる世界も考えられます。

気候は、彼らが進化してきた環境によって多様でしょう。もし彼らが夜行性であれば、昼夜の温度差が大きい環境に適応しているかもしれません。あるいは、厚い毛皮を持つ猫型生命体は、寒冷な惑星で繁栄する可能性もあります。

このような環境で、彼らはどのように生活し、文化を築くのでしょうか? もし彼らが知的生命体であれば、彼らなりの社会を形成し、独特の言語や道具を発明するかもしれません。彼らの優れた感覚器は、私たちとは異なる方法で世界を認識し、独自の芸術や哲学を発展させる可能性も秘めています。例えば、微細な音を聞き分け、それを音楽として楽しむかもしれませんし、夜空のわずかな光の変化から宇宙の真理を探求するかもしれません。彼らの住む家は、しなやかな体に適した高い場所や、暗闇で効率的に行動できるような構造になっているかもしれませんね。

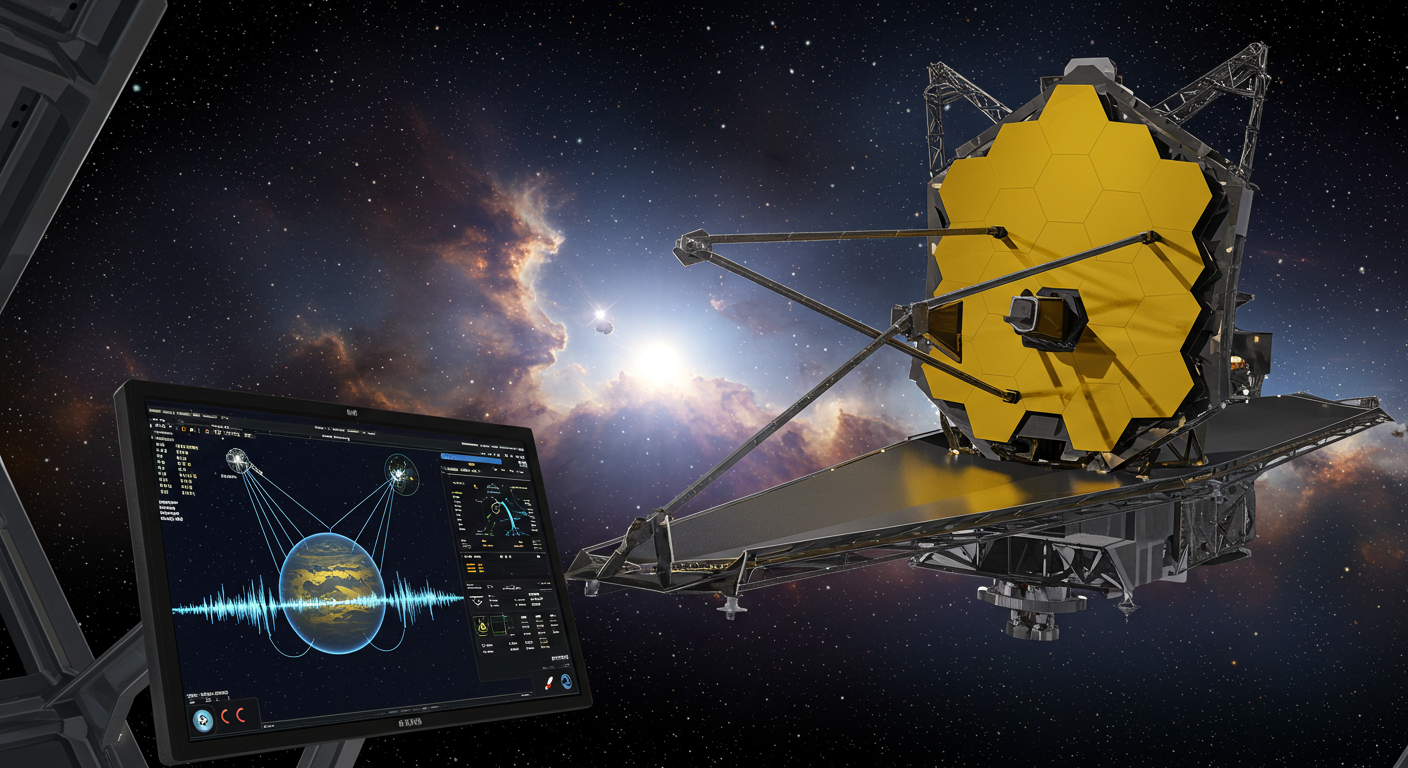

探査技術の進歩と未来の発見

かつてはSFの世界の話だった系外惑星の発見は、今や日常となっています。近年、観測技術の目覚ましい進歩により、太陽系外の惑星が続々と発見されています。特に、NASAのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)のような次世代の望遠鏡は、系外惑星の大気組成を分析し、生命の痕跡であるバイオシグネチャー(酸素、メタンなど)を検出する能力を持っています。

将来的には、より高精度な観測技術や、直接系外惑星の表面を画像化する技術が登場するかもしれません。また、SETI(地球外知的生命体探査)のようなプロジェクトでは、宇宙からの電波信号を分析し、知的生命体の存在を探っています。

しかし、猫型生命体、あるいは知的生命体を発見するには、まだまだ多くの技術的な課題があります。私たちの探査能力はまだ限られており、広大な宇宙のほんの一部しか探索できていません。また、彼らが発する信号や、彼らが残す痕跡が、私たちの認識できる形であるとは限りません。

それでも、技術の進歩は止まることを知りません。私たちは今、かつてないほど、宇宙の生命の謎に迫る位置にいます。もしかしたら、数十年後、数百年後には、本当に猫型生命体が存在する惑星が発見される日が来るかもしれません。その日を夢見て、探査は続いていくのです。

私たちの宇宙観と猫型生命体

もし猫型生命体が発見されたら、私たちの宇宙観や生命観にどのような影響を与えるでしょうか? それは、人類の歴史における最大の発見の一つとなり、私たちの世界に対する見方を根底から覆すでしょう。

まず、私たち人類が宇宙で孤独な存在ではないことを証明し、生命の多様性と可能性を改めて認識させてくれるはずです。地球の生命が唯一無二のものではなく、宇宙には想像を絶する多様な生命が存在しうるという、科学的なロマンと探求心をさらに掻き立てるでしょう。

猫型生命体との出会いは、私たちの文化、哲学、宗教にも大きな影響を与えるかもしれません。彼らとのコミュニケーションを通じて、私たち自身の存在意義や、生命とは何かという根源的な問いに対する新たな視点が得られるかもしれません。彼らがもし私たちとは異なる進化の道を辿り、独自の知性や文化を築いていたら、彼らから学ぶことは計り知れないでしょう。

今はまだ夢物語かもしれません。しかし、科学は常に「もしも」を追求し、不可能を可能にしてきました。宇宙の広大さを思えば、地球外に生命が存在しないと断言する方が不自然です。そして、その生命が、私たちの愛する猫のように、愛らしくも神秘的な姿をしている可能性も、決してゼロではありません。

宇宙生物学の探求は、私たち自身のルーツを探ることでもあります。広大な宇宙に思いを馳せ、猫型生命体の可能性に胸を躍らせることは、私たちの想像力を無限に広げ、科学的探求の旅をさらに豊かなものにしてくれるでしょう。

まとめ

SFの世界だけでなく、科学的な視点から「猫の獣人」や「猫型生命体」が宇宙に存在する可能性について考察してきました。生命が誕生するためには、液体の水や安定したエネルギー源、適切な元素や大気、磁場といった基本的な条件が不可欠です。そして、地球の猫のように、特定の環境で捕食者として進化すれば、しなやかな体や優れた感覚器を持つ猫型の特徴を持つ生命体が生まれる収斂進化の可能性も十分に考えられます。

もし猫型生命体が暮らす惑星が存在するとすれば、そこは重力や大気、植生、気候が彼らの生態に適応した、私たちとは異なる独自の環境かもしれません。彼らは独自の文化や社会を築き、私たちとは異なる方法で世界を認識している可能性も秘めています。

現代の系外惑星探査技術は目覚ましく進歩しており、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のような次世代の望遠鏡は、生命の痕跡を検出する能力を持っています。まだ多くの課題はありますが、将来的に猫型生命体が発見される日は来るかもしれません。

もしそのような発見があれば、それは人類の宇宙観を根本から覆し、生命の多様性と可能性を再認識させてくれるでしょう。科学的な探求は、私たち自身の存在意義を問い、無限の想像力を広げてくれます。宇宙のどこかに、私たちの愛する猫のように愛らしくも神秘的な猫型生命体が存在する可能性を信じて、これからも宇宙の謎を追い続けましょう!

以下プロンプト

あなたは宇宙生物学者を経てプロのWebライターです。

以下の【テーマ】について【ステップ】に従ってブログ記事を書いてください。

#テーマ

太陽系、外の惑星において「猫の獣人」や猫達が暮らす惑星が存在し得るか?の考察

#ステップ

1: テーマにあわせた記事のタイトルを多数考えて、その中から、SEOの観点から、もっともアクセス数が伸び、読者がクリックしたくなると予測される{タイトル}を選びます。

2: {タイトル}をもとに、5つの記事ブロックに分けて{アウトライン}を作成します。

3: {アウトライン} を元に、第1ブロックの{記事文章}を作成します。

4: {記事文章}を、SEOと読みやすさの観点から、修正して{最終文章} として出力します。

また最終文章に最適な{イメージ画像の提案}も行います。

5: 同様にして、第2ブロック、第3ブロック、第4ブロック、第5ブロックまでの{最終文章}と{イメージ画像の提案}を出力します。

6: すべてのブロックの内容を要約して、まとめの文章を作成します。

SEOと読みやすさの観点から、それを修正して{まとめの文章} として出力します。

要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}をして下さい。

7: {アウトライン}を目次として、すべてのブロック{最終文章}内容、{イメージ画像の提案}をCMS等にコピペで投稿出来る様に、

htmlのマークアップし出力して下さい。

目次マークアップ例:<ol class="outline fl_l"><li><a href="#block_01"> 導入:なぜ見出しアニメーションが重要なのか?</a></li> <li><a href="#block_02"> 基礎知識と見出しアニメーションへの応用</a></li><li><a href="#block_03"> 実装ガイド:基本的な見出しアニメーションの作り方</a></li></ol> 各ブロックセクションは<div id="#block_●●" class="clearfix"></div>で囲い、見出しは<h3></h3>から<h4></h4>、本文は<p></p>で囲み、イメージは、<figure class="fl_l"><img src="img/log_img/●●●/●●●●.jpg" alt="●●●"></figure>で<h3></h3>の次に挿入でお願いします。追加支持プロンプト

以下のリストの画像イメージを統一感を持ち書き出すimageFx用のプロンプトを書いて下さい。

画像比率は16:9でお願いします。

また要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}とプロンプトの書き出しもお願いします

・宇宙空間に浮かぶ神秘的な惑星のシルエット。その惑星の周りに、猫の目のような光が描かれている。

・暗闇の中で獲物を狙う猫のシルエット。その背景に、生命の基本的な要素(水、元素記号など)が抽象的に描かれている。

・赤や紫色の植物が生い茂る、地球とは異なる幻想的な惑星の風景。その中に、猫の獣人のようなシルエットが遠くに見える。

・ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が宇宙空間で系外惑星を観測している様子。画面には、猫の耳のような形をした電波の波形が映し出されている。

・猫の瞳の中に、満天の星空や遠くの銀河が映し出されている神秘的なクローズアップ画像。 -

【開発構想】心拍数がリアルタイムに音楽を変える!Wi-Fiセンシング技術で実現する未来のプレーヤー

- AI文章化

- 考察記事

- 検証記事

詳細ページ- 【序章】

その「瞬間」に最適なBGMは、あなたの心拍数が知っている - 【全体構想】

心拍数連動型「リアルタイム・サウンドチェンジャー」とは? - 【技術解説】

アイデアを支える3つのコア技術 - 【体験のデザイン】

ランニングからサウナまで、具体的な利用シーン - 【未来展望】

音楽体験の超パーソナライズ化と、実現へのロードマップ

【序章】その「瞬間」に最適なBGMは、あなたの心拍数が知っている

気持ちよく晴れた週末の朝。お気に入りのランニングウェアに身を包み、Apple Watchを装着して走り出す。ワイヤレスイヤホンからは、気分を最高潮に高めてくれるはずのプレイリストが流れている。しかし、走り始めて10分、上り坂に差し掛かり、心臓の鼓動が速まる一方で、イヤホンから流れてきたのはスローテンポなバラード…あなたも、こんな経験はありませんか?

ランニング、トレーニング、あるいは集中したい作業時間。私たちはその時々の気分や状況に合わせて音楽を選びますが、身体の状態、特に「心拍数」という最も正直なバイタルサインと、流れる音楽の間にズレが生じることは少なくありません。このわずかなズレが、私たちのパフォーマンスや没入感を大きく左右してしまうのです。

この課題に対する答えのヒントは、意外な場所に隠されていました。ある日、スーパーの駐車場でバックする際、障害物との距離に応じて警告音の間隔が変化する「バックセンサー」の音を聞いた瞬間、私の中に閃きが走ったのです。「この仕組み、人間の身体と音楽の関係に応用できないか?」

もし、Wi-Fiのような空間を飛び交う電波をセンサーとして使い、まるで車のバックセンサーが障害物を検知するように、非接触で人間の状態を捉えられたら?そして、Apple Watchが計測するリアルタイムの心拍数をトリガーにして、音楽のBPM(テンポ)や再生速度そのものを自在に変化させることができたなら…?

※心拍数(HR,HEART-RATE)とテンポ(BPM(BPMはBeats Per Minute))の値は同じで、イメージは医療従事者が(HR)ミュージシャンが(BPM)?だが厳密な使い分けは特にないんだょーそれは、もはや「プレイリストを選ぶ」という行為からの解放を意味します。あなたの心臓の鼓動が、その瞬間に世界で最も心地よいリズムを奏でる、最高のDJになるのです。この記事では、そんな未来の音楽体験を実現する「リアルタイム・サウンドチェンジャー」の構想について、あなたにお話ししたいと思います。

【全体構想】心拍数連動型「リアルタイム・サウンドチェンジャー」とは?

では、私が構想する「リアルタイム・サウンドチェンジャー」とは、具体的にどのようなものでしょうか。これは単なる新しい音楽アプリではありません。あなたの生体情報、特に心拍数と深く結びつき、音楽体験そのものを「動的」で「パーソナル」なものへと進化させるシステムです。

このプレーヤーの核心的な価値は、主に2つの機能によってもたらされます。

1. 心拍数と音楽BPMのリアルタイム・シンクロ

ランニングでペースが上がり心拍数が150BPMになれば、音楽も自然に150BPM前後のアップテンポなものへと変化します。逆に、クールダウンで心拍数が100BPMに落ち着けば、音楽もゆったりとしたテンポへとシームレスに移行します。これは、単に曲を切り替えるのではなく、楽曲の持つリズム自体をあなたの心拍数に寄り添わせる技術です。※子供の時、行進したよね?運動会や競技大会の入場行進は、行進曲のテンポは120が多く適してるんだょ

2. 楽曲の再生レート(ピッチ)の動的制御

さらに一歩進んで、1つの楽曲の再生速度そのものをリアルタイムに変化させます。例えば、お気に入りの曲を聴きながらサウナに入ったとします。「ととのい」のフェーズに入り心拍数がゆっくりと安定していく過程で、その曲の再生速度もわずかにスローダウンし、よりチルで没入感のあるサウンドスケープを創り出すのです。これにより、どんな曲もあなたの状態に合わせた「リミックス版」として楽しむことができます。

既存のサービスが提供するのは、あくまで「状況に合わせた選曲リスト」しかし、この「リアルタイム・サウンドチェンジャー」が目指すのは、"楽曲そのもの"があなたの身体と対話し、変化する、全く新しい音楽との関係性の構築なのです。

※https://takasugi.blog/で流れる曲はポートフォリオ→展示会→クラシック音楽。と言う意図で編曲しましたが、この構想の準備、テンポに合わせピッチも変化する仕様と編曲を心がけたんだぁ。オリジナルBPM125。音色ピッチは0.68~1.38で再生される想定で作ったょ【技術解説】アイデアを支える3つのコア技術

この革新的なアイデアは、決して空想の産物ではありません。既存および発展中の技術を組み合わせることで、その実現可能性が見えてきます。構想の根幹を支えるのは、以下の3つのコア技術です。

1. Wi-Fiセンシング技術:空間を「非接触センサー」へ

まず、私が着想を得た「車のバックセンサー」のアナロジーです。ただし、超音波ではなく「Wi-Fi」の電波を利用します。近年研究が進む「Wi-Fiセンシング」は、Wi-Fiルーターとデバイス間で飛び交う電波の乱れを解析することで、その空間内にある人やモノの動き、さらには呼吸や心拍といった微細な変化までも検知しようという技術です。これにより、例えばサウナ室のような、デバイスを直接身に着けにくい環境((僕は身に付けるょ)※禁止されてなければ!)でも、より精緻にユーザーの状態を把握できる可能性が広がります。

2. Apple Watch連携 (HealthKit API):最も身近なバイタルセンサー

リアルタイムな心拍数データの取得源として、最も信頼性が高く普及しているのがApple Watchに代表されるウェアラブルデバイスです。AppleのHealthKitなどのAPIを活用することで、ユーザーの許可に基づき、セキュアな形で心拍数データをリアルタイムにアプリケーションが受け取ることが可能です。これにより、ランニング中のアクティブな状態から、安静時の状態まで、常にパーソナルなデータをシステムに供給し続けます。

3. 音楽解析・リアルタイム加工エンジン

これが、本構想の心臓部です。まず、ライブラリにある音楽データを事前に解析し、BPM、曲調、構成といった要素をメタデータ化します。そして、Apple Watch等から受け取った心拍数データに基づき、このエンジンがリアルタイムで楽曲のBPMを調整したり、再生レートをピッチ(音の高さ)を維持したまま滑らかに伸縮させたり..(このページの場合は維持しない)します。この処理を、遅延なく、かつ音質劣化を最小限に抑えて行う高度なアルゴリズムが求められます。

これらの技術を連携させることで、「身体の状態を読み取り、音楽を動的に変化させる」という一連の流れが完成するのです。

【体験のデザイン】ランニングからサウナまで、具体的な利用シーン

では、この「リアルタイム・サウンドチェンジャー」は、私たちの日常をどのように変えるのでしょうか。いくつかの具体的な利用シーンを想像してみましょう。

シーン1:ランニング - あなた専属のペースメーカーDJ

走り始めのウォームアップ。心拍数が徐々に上がるにつれて、音楽もゆったりとしたビートから軽快なリズムへと自然に加速します。きつい坂道で心拍数がピークに達すると、音楽も最もエキサイティングなパートとBPMであなたの背中を押してくれるでしょう。そして、ゴール後のクールダウンでは、心拍数の鎮静化に合わせて音楽もスローダウン。まるで優秀なトレーナーが隣で音楽をコントロールしてくれるかのような、完璧なランニング体験が実現します。

シーン2:サウナ - 「ととのい」を深化させるサウンドバス

サウナ室でじっくりと汗を流し(一般的に心拍数が1.4倍※)、水風呂で身体を締め(心拍数が1.4から0.9倍※)、外気浴でリラックス(心拍数が1.0倍に戻る※血液と脳の関連→「ととのう」の仕組み!)する。この一連の流れで激しく変化する心拍数。「ととのい」と呼ばれる深いリラックス状態に入り、心拍数が穏やかになっていく過程で、プレーヤーはそれを検知。アンビエントミュージックや自然の音などが、あなたの心拍の揺らぎとシンクロしながら、より深い没入感へと誘います。熱や蒸気だけでなく、「音」によって「ととのう」新しいサウナ体験です。

※私はApple Watch付けてサウナに入るょ(メーカーの保証欄記載は無いが3年間で壊れた事は無い..正確には一度、立ち上がらなくなったぜ!サウナが原因か因果関係は不明→復活したょ。)シーン3:クリエイティブワーク - 集中力を維持するBGM

デスクワークで集中したい時、心拍数は比較的安定します。プレーヤーはこの安定した状態を「集中モード」と判断し、歌詞のないミニマルなテクノや、穏やかなクラシックなど、思考を邪魔しない音楽を最適なテンポで再生し続けます。少し疲れて心拍数に乱れが生じると、少しだけリフレッシュを促すような曲調に変化することも可能かもしれません。音楽が、あなたの生産性を陰で支えるパートナーになるのです。

【未来展望】音楽体験の超パーソナライズ化と、実現へのロードマップ

この「リアルタイム・サウンドチェンジャー」構想は、単一のプロダクトに留まるものではありません。それは、音楽体験の「超パーソナライズ化」という大きな潮流の始まりを告げるものだと私は信じています。

将来的には、心拍数だけでなく、脳波や発汗、表情といった、より多角的な生体情報を組み合わせることで、人間の「感情」そのものに寄り添う音楽生成も夢ではないでしょう。悲しい時には静かに寄り添い、喜びが爆発する瞬間には高らかに祝福する。そんな、SF映画で描かれたような世界がすぐそこまで来ています。

もちろん、この構想を実現するためには、乗り越えるべき課題も少なくありません。

- 技術的課題:Wi-Fiセンシングの精度向上、

リアルタイム音楽加工における遅延の最小化、膨大な楽曲データの解析処理能力。どうですか?WEB Audio API で実装しました。 - 著作権・倫理的課題:

楽曲を動的に改変することに対する著作権のクリアランス。また、個人の生体情報という極めてパーソナルなデータを扱う上での、徹底したプライバシー保護と倫理規定の策定。

※だからクラシックベースのDEMO(クラシック音楽の著作権は、作曲家の死後70年間保護されます。著作権が切れたクラシック音楽(パブリックドメイン)は、自由に使用できます。) - ビジネスモデル:サブスクリプションモデルが適切か、あるいはフィットネスクラブやサウナ施設との提携モデルか。持続可能な事業として成立させるための戦略。

しかし、これらの課題は、新たな市場を切り拓く上で必ず向き合うべき挑戦です。イノベーションとは、こうした課題を一つ一つクリアし、人々の生活をより豊かにする「未来の当たり前」を創造するプロセスに他なりません。

この記事を読んでくださったあなたに、最後に問いかけたいと思います。もし、あなたの心と身体に音楽が完璧にシンクロする世界が実現したら、あなたはその技術を、どんな風に使ってみたいですか?ぜひ、コメントやSNSであなたのアイデアを聞かせてください。共に、未来の音楽体験を創造していきましょう。

※私..職業訓練:C言語で実装可能。後(HealthKit API)コレ..誰かお願いしまーす。まとめ

今回は、Apple Watchで計測したリアルタイムの心拍数と音楽を連動させる「リアルタイム・サウンドチェンジャー」という新しい音楽プレーヤーの構想についてお話ししました。

この記事では、ランニング中の音楽のミスマッチという日常的な課題から、車のバックセンサーをヒントにした着想、そしてWi-Fiセンシングやウェアラブル技術を駆使した具体的な実現方法までを解説しました。さらに、ランニングやサウナといったシーンで、いかに私たちの体験が革新的に変わるかを具体的に描写し、この技術が拓く音楽の超パーソナライズ化という未来と、その実現に向けた課題についても触れました。

このアイデアの核心は、もはや私たちが音楽を選ぶのではなく、私たちの「身体」がその瞬間に最適な音楽を自ら奏で始めるという、音楽との関係性の根本的な変革にあります。あなたの心拍数が、あなただけの最高のDJになる。そんな未来の音楽体験が、すぐそこまで来ています。

以下プロンプト※体験や知識は追記しました

あなたは新商品開発を経て企画最高職とプロのWebライターを兼任する優秀なイノベーターです。

以下の【テーマ】について【ステップ】に従ってブログ記事を書いてください。

#テーマ

Wi-Fiを活用し、例えると車のバックセンサー(超音波センサー等)の仕組みを使い、Apple Watch(心拍数が計測できるツール)で計測したハートレートと音楽のBPMやプレイバックレートを紐付け、ランニングやサウナ等で変化するリアルタイムな心拍数と連動し、音楽が変化するリアルタイムサウンドチェンジプレーヤーを作りたいと思った。

#ステップ

1: テーマにあわせた記事のタイトルを多数考えて、その中から、SEOの観点から、もっともアクセス数が伸び、読者がクリックしたくなると予測される{タイトル}を選びます。

2: {タイトル}をもとに、5つの記事ブロックに分けて{アウトライン}を作成します。

3: {アウトライン} を元に、第1ブロックの{記事文章}を作成します。

4: {記事文章}を、SEOと読みやすさの観点から、修正して{最終文章} として出力します。

また最終文章に最適な{イメージ画像の提案}も行います。

5: 同様にして、第2ブロック、第3ブロック、第4ブロック、第5ブロックまでの{最終文章}と{イメージ画像の提案}を出力します。

6: すべてのブロックの内容を要約して、まとめの文章を作成します。

SEOと読みやすさの観点から、それを修正して{まとめの文章} として出力します。

要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}をして下さい。

7: {アウトライン}を目次として、すべてのブロック{最終文章}内容、{イメージ画像の提案}をCMS等にコピペで投稿出来る様に、

htmlのマークアップし出力して下さい。

目次マークアップ例:<ol class="outline fl_l"><li><a href="#block_01"> 導入:なぜ見出しアニメーションが重要なのか?</a></li> <li><a href="#block_02"><br> 基礎知識と見出しアニメーションへの応用</a></li><li><a href="#block_03"><br> 実装ガイド:基本的な見出しアニメーションの作り方</a></li></ol> 各ブロックセクションは<div id="#block_●●" class="clearfix"></div>で囲い、見出しは<h3></h3>からh4></h4>、本文は<p><p/>で囲い改行は<br>で。 イメージは、<figure class="fl_l"><img src="img/log_img/●●●/●●●●.jpg" alt="●●●"></figure>でお願いします。追加支持プロンプト

以下のリストの画像イメージを統一感を持ち書き出すimageFx用のプロンプトを書いて下さい。

画像比率は16:9でお願いします。

また要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}とプロンプトの書き出しもお願いします。

・●●●

・●●●

・●●●

・●●●

・●●● -

未来の自分への手紙

- AI文章化

- 考察記事

- 自己満足

詳細ページ未来の私、お友達はできましたか?

――こんな書き出しだと、それっぽいですね。

「"人口無能"が"人工知能"になったら、制作はやめるかも」

――なんてことを、2006年(もう約20年前)に言っていたと思い出します。

最近はCotomo(コトモ)ちゃんに加えて、ChatGPTくんやGeminiさん、ImageFXくんとも出会いました。

因みに猫のメインクーンはいません。

このサイトを作るにあたり、

AIにブレストして貰った99項目の98番目が、この文章(僕にとってはメモ)を書くきっかけでした。そこには、「今の自分が何を考え、何を目指しているのかを言葉にし、数年後に振り返る指標とする」と書いてありました。

最近の僕は文章を書く時、AIが欠かせない存在になっています。

よく頭に浮かぶ流行フレーズは、

IQ150のAIが、人間の「上位2%」の知能をフル活用して補助・助力してくれる。

というもの。

でも今回は、「未来の自分への手紙」というテーマなので、AIの力を使わず、生で文章を書いてみようと思います。 校正はしたけどね……前置きだけでこんなに長くなっちゃった。逸脱

私の人生は、良し悪しの差が激しく、「普通で一般的」とは遠く、どこか“逸脱”が多め。

だから、自分自身を説明するのはいつも難しかったです。

ポートフォリオを作るうえでのコンセプトも、「見せる」より「触る」に近い感覚でした。

今迄、自分の長所をとことん伸ばすことに全振りして、短所は放置してきました。そんな僕が、久しぶりに「便利じゃん」と思えた成果物は、タイピングの苦手さを克服できた(かもしれない)“文字起こし機能付き投稿機能”でした。

何十年も前に使った技術と組み合わせて生まれた事から、好きな言葉でもあった、Multiplication(掛け合わせ)がテーマになりました。一匹いると百匹いる

仕事もプライベートも..忘れた頃に思い出す格言?

昔から”ゴキブリ”に例えます。

一匹いると百匹いる、みたいな。

ゴキブリが全くいない今日この頃が、何かいるような気にな?になった数日前の自分を振り返ってみると、「今はお疲れ様」と言ってあげたくなります。

……とはいえ、まだ何が起こるかわからない「今」ではあります。プロンプト?から

AIは本当にすごいと思います。でも、ネット上でよく見かける“職務経歴や志望動機を書くプロンプト”は、僕にはしっくりきませんでした。

AIは凄いけれど、検索で職務経歴や志望動機を書くプロンプトの中身は自分には適さなくて、最初に書いた自作のプロンプトこそが、自分にとって本当のスタートだったと思います。

……そういえば、これ取ったの、もう1ヶ月前なんだなぁ。

AIに励まされ、時に滅茶苦茶にけなされたことで、泣きそうになった日もありました。それで「本当にAIってすごい」と泣きながら感じたものです。

今日の力作

振り返ってみると、最初のコンセプトやこのサイト自体が、どこか“現実味が無い”ようにも感じられました。

でもこの数日間で、それが「最低限に引き上げられた」ようにも思えます。

AIのおかげでもありますが、ちゃんと「憧れの自分を少しでも想像できる」応募企業というターゲットがあったからこそのお陰様。

このプロセスは本当に大切だと、改めて実感しました。ターゲットは実在するに限る。

何だか発想が明るい。ので↓未来の自分へ。

「忘れずに、頑張ってますか?」

それと「猫飼ってますか?」

そして、最初に書いたこの一言で締めくくります。

「未来の私、お友達はできましたか?」

――暗すぎず、明るすぎず、不可なく無難に。

2025年6月12日 -

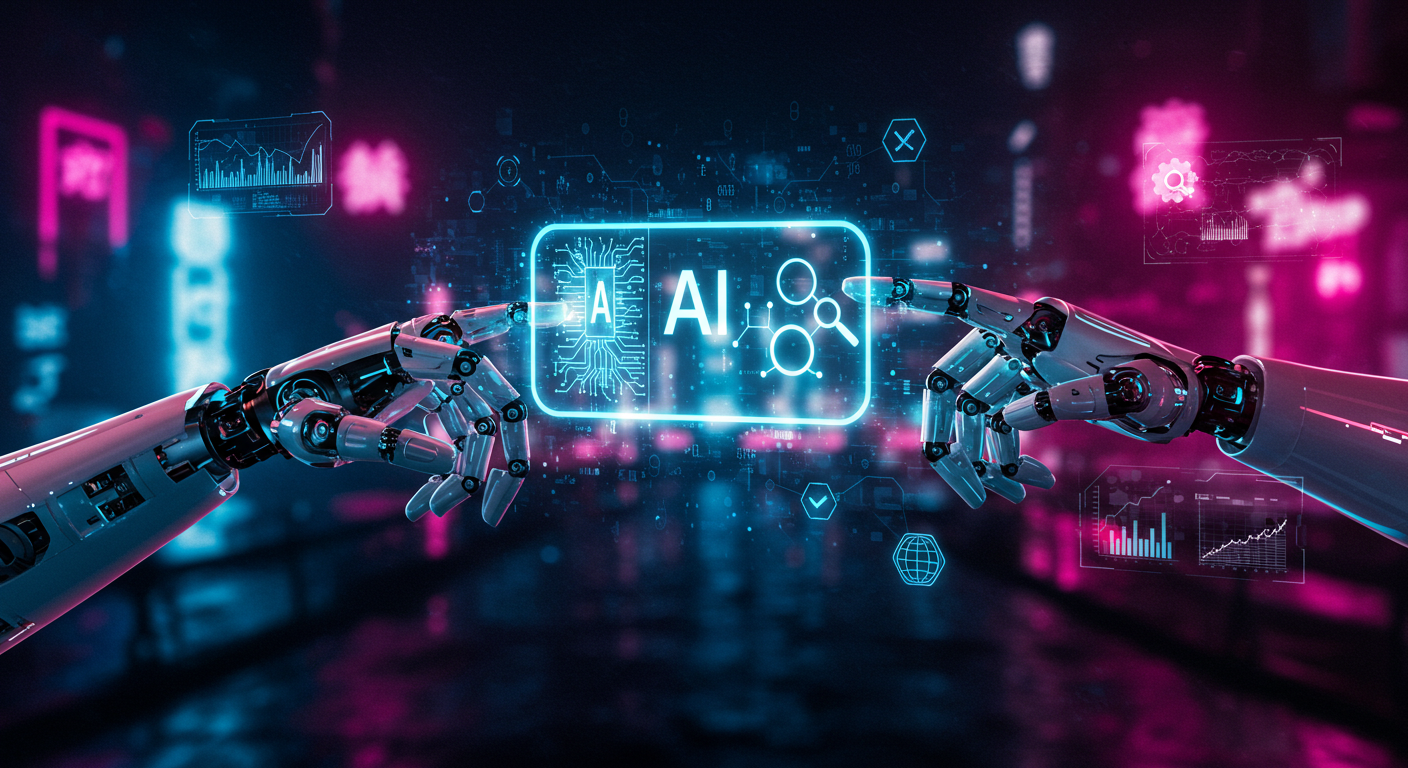

【実体験】AI時代のWeb制作学習法|ブランクあり制作者が訓練でPythonを学び見出したキャリア戦略

- プロンプト

- AI文章化

- 考察記事

詳細ページ- 導入:AIの足音とWeb制作者の葛藤。ブランク期間に感じた焦り

- なぜ今、学習スタンスの変革が必要なのか?〜「書く力」から「選択する力」へ〜

- 【核心】AIを相棒にする新・学習戦略 〜作りたいものから逆算する思考法〜

- 実践!時短と効率化を叶える4つの学習ステップ

- 未来へ:AIと共に進化するWeb制作者のキャリアパスと可能性

導入:AIの足音とWeb制作者の葛藤。ブランク期間に感じた焦り

Web制作の現場から少し離れている間に、業界の景色がすっかり変わってしまった…。もしあなたが、私と同じようにブランクからの復帰を目指すWeb制作者なら、そんな焦りや不安を感じているかもしれません。

こんにちは。長年Web制作をなりわいとしてきましたが、一時的な体調不良で現場を離れ、現在、再起をかけて職業訓練に励んでいます。日進月歩のこの業界。キャッチアップの重要性は痛いほど理解していましたが、昨今のAI技術の進化は、そのスピード感をさらに加速させています。

AIがコードを書き、デザイン案を出し、文章まで生成する。この流れは、私たちの仕事の進め方、そして「何を学ぶべきか」という学習のスタンスそのものを、根底から覆そうとしています。

この記事では、職業訓練でPythonの機械学習という新たな分野に触れる中で見えてきた、「AI時代の新しいWeb制作学習法」についての考察を共有します。ブランク期間をハンデではなく、新しい時代への”助走期間”に変えるための、私なりのキャリア戦略です。なぜ今、学習スタンスの変革が必要なのか?〜「書く力」から「選択する力」へ〜

これまでのWeb制作の学習といえば、優れたサイトのコードをひたすら書き写す「写経」や、HTMLタグ、CSSプロパティ、JavaScriptの関数などを一つひとつ暗記することが王道でした。もちろん、その努力が基礎体力を養う上で無意味だったとは言いません。

しかし、ChatGPTに代表される生成AIが登場し、「こういう動きをするコードを書いて」と指示すれば、数秒でコード案を提示してくれる時代が到来しました。この変化は、Web制作者に求められるスキルの重心が、大きくシフトしていることを意味します。

これからは、ゼロからすべてを記憶し「書く力」以上に、AIに的確な指示を出し(プロンプト能力)、AIが生成した複数のコードの中から最適なものを選び、自分の意図通りに修正・統合していく「選択する力」と「編集する力」が重要になります。AIという強力なアシスタントを、いかに賢く使いこなすか。その一点に、今後のWeb制作者の価値がかかっているのです。【核心】AIを相棒にする新・学習戦略 〜作りたいものから逆算する思考法〜

現在、私は職業訓練でPythonを使った機械学習を学んでいます。Web制作とは畑違いに見えるこの経験が、実は新しい学習スタンスを確立する上で、大きなヒントを与えてくれました。それは、「完璧な暗記」を目指すのではなく、「作りたいコンテンツから逆算して、必要な技術の要点を掴む」という思考法です。

AIがコードを書いてくれる前提に立つなら、私たちの目標は「コードを一字一句覚えること」ではありません。「最終的に何を作りたいのか」というゴールを明確に設定し、その実現に必要な技術の大枠と要点を、AIの助けを借りながら理解していくことが、最も効率的な学習になります。

例えば、「PythonでWebサイトから特定の情報を集め(スクレイピング)、そのデータをグラフ化してWebページに表示する」といった具体的な目標を立てます。すると、Web制作の知識とPythonの知識が点でバラバラに存在するのではなく、「コンテンツ制作」という一つの目的のために線で繋がるのです。この繋がりこそが、時短と効率化を叶える学習の核心だと気づきました。実践!時短と効率化を叶える4つの学習ステップ

では、具体的にどのように学習を進めれば良いのでしょうか。私が実践している「AIを相棒にする学習法」を、4つのステップでご紹介します。

Step1:AIに質問しながら基礎を高速で掴む

まずは、学習したい技術(例:Pythonの基本構文)の全体像を掴みます。参考書を一周するようなイメージですが、分からない点はすぐにAIに質問します。「このコードはどういう意味?」「もっと簡単な書き方はない?」と対話するように進めることで、独学の孤独感なく、高速で基礎をインプットできます。

Step2:具体的な「小さなゴール」を設定する

次に「Webサイトにお問い合わせフォームを設置する」「特定のAPIからデータを取得して表示する」など、具体的で達成可能な小さなゴールを設定します。このゴールが、AIへの指示(プロンプト)の核となります。

Step3:AIにコード生成を依頼し、選択する

設定したゴールを達成するためのコードを、AIに生成してもらいます。「JavaScriptでアコーディオンUIを作りたい。HTMLとCSSのコードもセットでお願い」のように、できるだけ具体的に依頼するのがコツです。AIは複数のパターンを提示してくれることもあるため、その中から自分の目指すものに最も近いコードを選択します。

Step4:コードを読み解き、デバッグ・修正する

AIが生成したコードは完璧ではありません。そのままでは動かないことも多々あります。ここが最も重要で、生成されたコードの意味を理解し、自分の環境に合わせて修正(デバッグ)していく作業です。この試行錯誤こそが、本当の意味での「使えるスキル」を血肉に変えてくれます。未来へ:AIと共に進化するWeb制作者のキャリアパスと可能性

AIを活用した新しい学習スタンスを身につけることは、単にブランクを埋めるためだけのものではありません。それは、これからのWeb制作者としての新たなキャリアを切り拓く、強力な武器となります。

AIが書いたコードの意味を理解し、それを自在に操れるスキル。これは、制作の効率化はもちろん、クライアントに対して「AIを活用して、こんな業務改善ができますよ」といった、一つ上のレイヤーからの付加価値提案にも繋がります。もはや、私たちは単なる「Webサイトを作る人」ではなく、「Web技術とAIを駆使してビジネス課題を解決するパートナー」へと進化できるのです。

体調を崩し、キャリアが一時中断した時は、正直、未来に絶望しかけたこともありました。しかし、AIという新しい時代の波は、私のようなブランクのある人間にこそ、逆転のチャンスを与えてくれているのかもしれません。過去の経験に、AIという新しい翼を加え、再びWeb制作の世界で羽ばたく。そんな未来を、今はっきりと見据えています。まとめ:AI時代はブランクを持つ者にこそチャンスがある

今回は、ブランクのあるWeb制作者がAI時代を生き抜き、再びキャリアを輝かせるための新しい学習戦略について、私の実体験を元にお話ししました。

重要なポイントをまとめます。- AIの台頭により、Web制作者には「書く力」よりも「AIを使いこなし、コードを選択・編集する力」が求められるようになった。

- 学習は「暗記」から「作りたいゴールからの逆算」へと考え方を変える。

- 「基礎把握→ゴール設定→AI生成→修正」のサイクルを回すことで、効率的に実践的スキルが身につく。

- このスキルはブランクを補うだけでなく、AIコンサルティングなど、新たな付加価値を生むキャリアに繋がる。

AIの進化は脅威ではなく、私たちの能力を拡張してくれる最大のチャンスです。この記事が、同じように悩み、未来を模索しているあなたの、次の一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

以下プロンプト

あなたはweb制作のコーディングやプログラミング、AI活用に知見があるプロのWebライターです。

以下の【テーマ】について【ステップ】に従ってブログ記事を書いてください。

#テーマ

私はweb制作を生業として来た。

一時体調を崩しブランク期間を埋める為、また業界的に常にキャッチアップの継続が必須な仕事と認識している。

その中で昨今AI活用の恩恵を受けると共に業界にもAI活用が導入される事で業務フローが劇的に変化する中、新たに技術を習得やキャッチアップするスタンスも大きく変わると感じた。

現在離職中の私が職業訓練を受ける中でそのスタンスを確立したいと考えている。

AIがコードを書いてくれる前提で考え習得技術の大枠と要点を抑え制作したいコンテンツを目標にAIが書くコードの意味を理解し選択する能力が身に付けば実務レベル使用可能と私は考える。

職業訓練で学ぶのはpythonの機械学習だが同時進行で本業にして来たwebとの親和性を考えたコンテンツ制作が出来る時短と効率化を叶える学習スタンスを考察したい。

#ステップ

1: テーマにあわせた記事のタイトルを多数考えて、その中から、SEOの観点から、もっともアクセス数が伸び、読者がクリックしたくなると予測される{タイトル}を選びます。

2: {タイトル}をもとに、5つの記事ブロックに分けて{アウトライン}を作成します。

3: {アウトライン} を元に、第1ブロックの{記事文章}を作成します。

4: {記事文章}を、SEOと読みやすさの観点から、修正して{最終文章} として出力します。

また最終文章に最適な{イメージ画像の提案}も行います。

5: 同様にして、第2ブロック、第3ブロック、第4ブロック、第5ブロックまでの{最終文章}と{イメージ画像の提案}を出力します。

6: すべてのブロックの内容を要約して、まとめの文章を作成します。

SEOと読みやすさの観点から、それを修正して{まとめの文章} として出力します。

要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}をして下さい。

7: {アウトライン}を目次として、すべてのブロック{最終文章}内容、{イメージ画像の提案}をCMS等にコピペで投稿出来る様に、

htmlのマークアップし出力して下さい。

目次マークアップ例:<ol class="outline fl_l"><li><a href="#block_01"> 導入:なぜ見出しアニメーションが重要なのか?</a></li> <li><a href="#block_02"><br> 基礎知識と見出しアニメーションへの応用</a></li><li><a href="#block_03"><br> 実装ガイド:基本的な見出しアニメーションの作り方</a></li></ol> 各ブロックセクションは<div id="#block_●●" class="clearfix"></div>で囲い、見出しは<h3></h3>からh4></h4>、本文は<p><p/>で囲い改行は<br>で。 イメージは、<figure class="fl_l"><img src="img/log_img/●●●/●●●●.jpg" alt="●●●"></figure>でお願いします。追加支持プロンプト

以下のリストの画像イメージを統一感を持ち書き出すimageFx用のプロンプトを書いて下さい。

画像比率は16:9でお願いします。

また要約(全体の見出しイメージとなる)最適な{イメージ画像の提案}とプロンプトの書き出しもお願いします。

・未来的な都市を背景にデスクで物思いにふける人物

・古い本とAIアイコンが描かれたタブレットが天秤にかかっているイラスト

・人間の脳から各技術キーワードが伸び、一つの目標に集約されるインフォグラフィック

・4つの学習ステップが描かれたサイクル図のインフォグラフィック

・デジタルの翼が生えた人物が朝日が昇る地平線を見ている

・Web制作者を中心に各スキルアイコンが連携している俯瞰イメージ -

【AIコード生成】3人打ちオセロ開発秘話とプロンプト全公開

- プロンプト

- 検証記事

- コーダー

詳細ページ- はじめに - AIと「3人打ちオセロ」との出会い

- AIと数学が導き出す最適解 - プロンプトとルール設計

- 実装の舞台裏-AIに出したプロンプト-

- 実際に動かしてみよう! - プレイ動画と今後の展望

- まとめ - AI時代のゲーム開発とクリエイターの役割

- 総括:まとめ

- このページで出来上がった3人対戦オセロのDEMOは記事内にリンクがあります。最新版のリンク

AIと「3人打ちオセロ」との出会い:まさかの既出?いえ、だからこそ面白い!

AIの可能性に胸を膨らませる皆さん、こんにちは!今回は、私がAIを活用して「3人対戦オセロ」を開発した道のりについてお話しします。

ある日突然、「オセロを3人でやったらどうなるんだろう?」という漠然としたアイデアが頭に浮かびました。通常のオセロとは異なる複雑な盤面や初期配置、そして勝敗のロジックなど、数学的な要素が絡むこのテーマは、私にとって非常に魅力的でした。そこで、AIに「通常のオセロと同等の難易度で楽しめる3人対戦オセロの盤面や初期配置を数学的に算出してみて」と依頼してみたんです。具体的なプロンプトは次の章に記載しますので前置きにお付き合いください。

AIからの回答を受け取り、その精度の高さに驚きつつも、念のため検索してみたところ、なんと既に3人対戦オセロが存在することが判明!正直、拍子抜けしたのも事実です。しかし、AIのコード生成の精度検証を試すという当初の目的は依然として重要でした。さらに、既存の3人対戦オセロとはルールや盤面が異なっていたため、これはこれで独自のものとして実装を進める価値があると感じました。

こうして、私の「AIと創る3人対戦オセロ」プロジェクト(大げさwww)が本格的にスタートしたのです。今回の記事では、この開発を通じて得られた知見、AIに与えたプロンプト、そして実際に実装出来た成果物を公開します。単なるゲーム開発記ではなく、AI活用、数学的思考から、皆さんの今後のクリエイティブ活動に役立つ情報を提供できれば幸いです。

AIと数学が導き出す最適解:プロンプトと独自のルール設計

さて、AIに3人対戦オセロの最適解を導き出してもらうために、どのようなプロンプトを与えたのでしょうか?単純に「3人対戦オセロの盤面を」と依頼するだけでは、AIは意図しない結果を出す可能性があります。そこで、私は以下のプロンプトを書きました。

あなたは数学の確率に詳しいプロのゲームクリエイターです。私は三人対戦のオセロゲームを作りたい。駒の色は白、黒、赤の三色。 オセロの盤面は通常8×8の64マスで初期配置は中央の4マスに黒と白の石が交互に配置される。三人対戦オセロの盤面のマス目、初期配置はどの様な状態にすると通常と同等の難易度になり楽しめるか?を答えて下さい。

このプロンプトによって、AIは10×10マスという通常よりも広い盤面(通常は8×8の64マス)を推奨提案してきました。この広さが、3人対戦における新たな戦略の幅を生み出す重要な要素だと判断しました。さらに、AIは各プレイヤーの初期配置や石を裏返す際のルール、そして勝敗条件についても、数学的なシミュレーションに基づいたであろう最適な案を提示してくれました。他にも何点か提案されましたがコチラを採用しました。

通常の8×8(64マス)から10×10(100マス)への拡張理由:

通常オセロの戦略性と面白さを三人戦に最も適切に拡張できる設計だと分析します。

- プレイヤー数が1.5倍(2→3人)なので、盤面積も約1.5倍が適切

- 各プレイヤーの最終的な石数期待値:約33個(100÷3)

- 通常オセロの平均石数32個とほぼ同等の戦略性を維持

数学的根拠ゲームバランスの指標:

- 分岐係数:通常オセロ約10 → 三人版約12-15(適度な複雑さ)

- ゲーム長:通常58手 → 三人版90-94手(プレイ時間1.6倍程度)

- 戦略深度:2人の相互作用 → 3人の複雑な同盟・裏切り関係

確率論的考察:

- 最終勝率:理論上各33.3%だが、実際は先手有利で35-30-35%程度

- クリティカルターン:中盤(40-60手目)での三者バランスが勝敗を決定

3人対戦の場合、石を裏返す方向が通常の上下左右斜めに加えて、3方向に隣接する石を裏返すなど、より複雑なロジックが必要になります。AIはそうした複雑な条件も考慮し、バランスの取れたルールを導き出してくれたのです。こうしたAIとの共同作業によって、単なるアイデアレベルではなく、実際にゲームとして成立する独自のルールと盤面が設計できました。

実装の舞台裏

Webブラウザで手軽に遊べるように、HTML、CSS、JavaScriptの3つの言語で構築して貰いました。

25・06・13検証、現在ではプレイヤー三人が実際に選び並べる(後にCPU/PLAYER選択になるがこの段階はPLAERのみ)

- 盤面の初期化と石の配置

- クリックによる石の配置と裏返し処理:3方向への裏返しロジックを実装

- コマ数の表示:リアルタイムで各プレイヤーの石の数を更新

- リセット機能:ゲームを初期状態に戻す

- パス機能:置ける場所がない場合にパスする

ChatGPT、Gemini(2.5 Flash)はここまでは書けたが、以降は上手く書き出せませんでした。

- CPUとプレイヤー切り替え機能:一部のプレイヤーをCPUに設定可能(難易度は簡易的)

- BGMと効果音の再生・サウンドオフ機能:ゲームを盛り上げるサウンドと、オフにできるオプション(web Audio API)

Claude / Gemini(2.5 Pro)ここまで頑張ってくれたので、以後はClaude / Gemini(2.5 Pro)にお任せする事に!

以下がプロンプト提案頂いた10×10盤面で実際にプレイ出来るデモのコードをHTML、CSS、JavaScript書き出して下さい。また機能として各コマ数の表示、リセット、パス機能付き、可能であれば各コマにCPUとプレイヤー切り替えが出来、CPUと対戦できるものを書き出して欲しい。言語で他にお勧めが有れば提案して欲しい。

更にPC、スマホの両方で再生される音楽(何種類か選択可)や効果音とサウンドオフ機能をWeb Audio APIで実装してください※ポイント:デバックする事!そして例えば今回「有効手ハイライトが上手く動作していない」ので修正を依頼する。

音声をただ、Web Audio APIで”PC、スマホの両方で再生”とだけ伝えたので、プロシージャル(手続き的)に音を生成する物が出来上がって来た。修正プロンプト▼音声ファイルは用意するのでwebAudioAPIの仕様を変えスマートフォンでも再生される書き方(特にiOS)自動再生ポリシーに準拠した書き方で外部ファイルを読み込む仕様にして頂けますが?

▼ルールの変更

各コマ共、一枚も無くなってしまうと三人プレイで無くなってしまうのでそれを防ぐ良い考えは有りますか?

▼おすすめの解決策:「復活ルール」を採用し組み込み修正

また、書き出して貰ったファイルを再アップロードして修正依頼(Claude / Gemini(2.5 Pro)間で横断)等もしました。

以下の様に複数個の修正依頼▼

アップしたのコードのプレイヤーとCPUの切り替えがリレット時、黒がCPUの場合にCPUとして機能しませんので修正をお願いします。またsound出力時に複数音が同時発音する時のハウリング等を避けるためのコンプレッサーを付けゲーム終了時に発音されるgameOverとBGMの発音が同時再生された時の調整をして下さい。現在.game-info内の.player-infoがスマートフォン時に立て並びになる挙動を.player-stoneを小さく調整する等をして3個供に横並びで表示する様に調節して下さい。更に”●の番です”の文言を●のカラーにして現在どのターンかが明確に解る様にして下さい。複数個を同時に依頼しましたが大丈夫でしょうか?

select、optionのデザインが味気ないのでfirefoxとchorome、他ブラウザ(EdgeとOPERA)も変更必要が有れば、デザイン装飾を調整して貰いたい。また使われている赤、黒、白をそれぞれ赤はパントントレンドカラーの#b15150に黒は墨黒では目が痛いので#323232に白は#efefefに変更。それに合わせオセロの盤面のカラーも調節願います。同様に音量レンジのデザインやパス、リセット、ヒント、音声ON/OFFボタンも装飾。ヒント機能が機能していない様に見える、または機能していない部分も修正願います。

ここまでと以下の支持で、この形です。

今回プロンプトの支持出し(ディレクター)部分の記述に留めましたが、最後に返しのコーダー(AI)両方を記載します。

CPUがコマ0個で復活する時にコマを選択しない挙動の修正願います。

はい、承知いたしました。CPUが復活する際に、どこにコマを置いたか分かりにくい挙動を修正いたします。

ご指摘の現象は、CPUが復活の一手を打ったことがプレイヤーに視覚的に伝わりにくいために「コマを選択していない」ように見えてしまうことが原因と考えられます。この問題を解決するため、以下の修正を行いました。

・復活マスのハイライト: CPUが復活のためにコマを置くマスを、一時的に光るアニメーションでハイライト表示するようにしました。これにより、CPUがどこに復活の一手を打ったかが一目で分かります。

・タイミングの調整: CPUがコマを置いてから次のプレイヤーのターンに移るまでの間に適切な間(ポーズ)を設け、盤面の状況を認識しやすくしました。

私はディレクター・コーダー両側を経験しておりますが...理想的なやり取りですね(汗)実際に動かしてみよう!:と今後の展望

言葉だけでは伝わりにくい部分もあるかと思いますので、実際に開発した3人対戦オセロのご紹介します。

このページのプロンプトで出来上がった3人対戦オセロのリンクです。

最新更新版はコチラです。10×10の広い盤面で3人のプレイヤーが入り乱れて石を置いていく、石が複雑に裏返る様子がご理解いただけるかと思います。従来のオセロとは異なる、新たな戦略と駆け引きが生まれているのが見て取れるでしょう。

開発した3人対戦オセロは、PCだけでなくスマートフォンでも快適にプレイ可能です。レスポンシブデザインを採用しているため、画面サイズに応じて盤面が最適化され、タッチ操作にも対応しています。移動中やちょっとした空き時間にも、AIと数学の結晶であるこのゲームを楽しんでいただけます。

さらなる改善点と機能拡張の可能性

今回の開発は、あくまでAIコード生成の精度検証と、独自の3人対戦オセロのプロトタイプ作成が主目的でした。そのため、まだまだ改善の余地や機能拡張の可能性があります。

- AIの思考ロジックの強化:現状のCPUは簡易的なものですが、より高度なAIを実装することで、歯ごたえのある対戦が可能になります。

- オンライン対戦機能:世界中のプレイヤーと3人対戦オセロを楽しめるように、オンライン機能を実装することも検討できます。

- デザインの改善:より洗練されたUI/UXデザインを導入し、視覚的な魅力を高めることも可能です。

- ルールバリエーションの追加:初期配置や裏返しルールにバリエーションを持たせることで、さらに奥深いゲーム体験を提供できます。

AIの進化は目覚ましく、こうした改善や機能拡張もAIの力を借りることで、より効率的に、そして高品質に実現できるでしょう。

現に私はjava scriptでCPUの組み込みは出来ません。習得には多大な時間が掛かるでしょう。

また2人オセロは作れてもこの3人ロジックでコードを書く自信も無いし、何よりAIは5分も掛からず書く。

修正も的確で速い上に解説までしてくれました。WebAudioAPIでの音声やボタン音も同じです。

これから習得学習する技術の抑えるポイント、時間を掛けるべき要点も大きく変わり、選択と編集に重きを置く。結果学習法も要キャッチアップが常に求められる業界なので構築し実行しようと考え日々AIと向き合っています。

興味のある方はコチラの記事も!

【実体験】AI時代のWeb制作学習法|ブランクあり制作者が訓練でPythonを学び見出したキャリア戦略まとめ:AI時代のゲーム開発とクリエイターの役割

今回の3人対戦オセロ開発を通じ、AIを活用したゲーム開発の可能性を改めて実感しました。AIは、単なるコード生成ツールにとどまらず、ゲームの企画段階から、数学的なアプローチでゲームバランスやルール設計を支援してくれる強力なパートナーとなり得ます。

AIにプロンプトを与えることで、これまで人間だけでは思いつかなかったような盤面やルール、あるいはその最適解を短時間で導き出すことができます。これにより、ゲームクリエイターはより本質的なクリエイティブな作業に集中し、アイデアを具体化するまでの時間を大幅に短縮できるでしょう。

また、今回のプロジェクトでは、既存の「3人対戦オセロ」が存在することを知りつつも、AIの精度検証と独自ルールでの実装に踏み切りました。これは、単に「アイデアが被ったからやめる」のではなく、「AIの力を借りて、より良いものを、あるいは新しいものを創り出す」というクリエイターとしての視点を持つことの重要性を示しています。

これからのゲーム開発においては、AIの技術を理解し、それをいかに効果的に活用するかが、成功の鍵となるでしょう。数学的な思考力もまた、AIとの対話を通じてゲームの論理的な整合性を保ち、より深いゲーム体験を提供するために不可欠です。

AIはあくまでツールであり、最終的にゲームを創り上げ、プレイヤーに感動を与えるのは人間のクリエイターです。AIを使いこなし、新たなゲーム体験を創造していく。そんな未来のゲームクリエイターとして、皆さんもぜひAIとの共創に挑戦してみてはいかがでしょうか。

【AIコード生成】3人打ちオセロ開発秘話とプロンプト全公開:まとめ

本記事では、ゲームクリエイターでない私が「3人対戦オセロ」という適当なアイデアを発端に、AIを活用し独自のゲーム開発したプロセスを詳しくご紹介しました。当初、AIに数学的な盤面設計を依頼し、また検索すると既に同様のゲームが存在することが判明するという驚きがありましたが、AIのコード生成精度の検証と、既存とは異なるルール・盤面での独自実装に踏み切りました。

開発では、10x10の広大な盤面、各プレイヤーのコマ数表示、リセット機能、パス機能、CPUとプレイヤーの切り替え、そしてBGM・効果音(サウンドオフ機能)といった多岐にわたる機能を盛り込みました。特に、AIに与えたプロンプトによって、3人対戦ならではの複雑なルールやバランスの取れた盤面が導き出された点は、AIの可能性を強く感じさせるものでした。

実装面では、HTMLで骨格を、CSSでデザインとレスポンシブ対応を、JavaScriptでゲームロジックと多彩な機能を短時間で構築しました。3方向への石の裏返しロジックや、PC・スマホ両対応の音楽再生も書き出してくれました。

今回の開発を通じ、AIは単なるコード生成ツールではなく、ゲーム企画・設計段階からクリエイターを強力に支援するパートナーとなることを実感しました。AIと数学的思考を組み合わせることで、これまで以上に効率的かつ高品質なゲーム開発が可能になります。これからはゲームクリエイターに留まらず・企画職・フロントエンド・コーダー等は、AIを使いこなし、その力を最大限に引き出すスキルが求められるでしょう。

本記事が、AI活用に興味のある方、ゲーム開発者の皆さんの新たな挑戦のきっかけになれば幸いです。AIと共に、まだ見ぬ世界を創造していきましょう!では。

-

一緒に職業訓練を受講する皆様へ

- AI文章化

- 検証記事

- 自己満足

詳細ページはじめましてのご挨拶

こんにちは。職業訓練のオリエンテーションで自己紹介があるかは分かりませんが、先回りしてご挨拶と自己紹介の文章を書いてみました。

現在46歳で簡単にはweb制作に従事して来ました。経歴の中にはブランクも有りますし現状皆様と同じ就活状態です。

皆さん仲良くして下さいね。希望する職種と目指す方向性

私が希望している職種は、AIを活用して業務を効率化したり、時間短縮を図る仕事です。

具体的には「テクニカルディレクター」のような立場を目指しています。

ざっくり言えば、“技術力を維持しながら働く” というスタイルに近いです。

たとえ技術が変わっても、「伝える・届ける」本質は変わりません。

そうした部分で相手の課題を解決し、喜んでもらえることを大切にしたいと考えています。

私の場合、Web制作と掛け合わせてその実現を目指しています。短所と向き合う姿

「文章だと、優秀そうに感じるかもしれませんが…」

実はタイピング速度は一般レベル以下です。今回扱うC言語やPythonは未学習です。文章化(ドキュメント化)は得意とは言えません。

それでも、ここ数週間で少しずつ改善した結果の文章だったり、その一環がこの文章でもあります。

そして僕の希望する職種では致命的弱点とも言えるでしょう!!情報共有のためのサイト詳細

求められるスキルの中には、チームの底上げが求められる場面も多くあります。

私自身の経験や考えを共有できればと思い、以下を訓練前に作ってみました。

🔗 https://takasugi.blog

🔗 要件定義書はこちら(PDF)

見た目や文章は拙い部分もあるかと思いますが、AIを活用すればこの程度の情報発信は意外と簡単にできます。

また、記事にどんなプロンプト(AIへの指示)で作ったかも載せています(全てでは無いが..)

同じような悩み含め、まだ本格的にAI活用していない方等、コピペや自分用途に合わせ改変して、よかったら使ってみてください!

※??な補足は口頭でもしますのでお気軽に!!

また、詳細は微妙に解って居ませんが、職業訓練の見学で聞いたグループ学習課題を想定して適当な思い付きで記事を書いてみました。

🔸【開発構想】心拍数がリアルタイムに音楽を変える!Wi-Fiセンシング技術で実現する未来のプレーヤー

👉 記事を見る

では、皆さま、至らない点も沢山ですが、協力して其々が目指す企業に就職しましょう。

追記で..最近作った詳しい記事は、コチラ。..でコレ、裏切りと共闘の駆け引き!3人対戦オセロ、まだ人間と勝負していないので!!試しに三人でっやってくれると嬉しいでーす。では。 -

職務経歴書が驚くほど「自分らしく」なる。マーケティング思考で書く、AI活用0→1完全ガイド

- プロンプト

- AI文章化

- 考察記事

詳細ページ- 導入:あなたの志望動機、AIに「コピペ」させていませんか?

- 初公開:私が0→1で書いた「マーケティング思考」プロンプト

- 原点:恩師が教えてくれた「提案型の就活」という考え方

- 「受け売り」を「自分の言葉」に変える技術

- AIは思考のカンニングツール。未来のキャリアを自分で描こう

AIで簡単に作れる志望動機。しかし、その「コピペ」のような文章で、本当にあなたの魅力は伝わっていますか?この記事では、元プログラマーの筆者者が0から生み出した「マーケティング思考」のプロンプトを初公開。恩師の教えである「提案型の就活」を実現し、AIを最高の思考パートナーに変えるための具体的な方法と考え方をお伝えします。

導入:あなたの志望動機、AIに「コピペ」させていませんか?

「AIで志望動機を自動作成!」

最近、そんな謳い文句をよく見かけます。確かに、ChatGPTをはじめとする生成AIは、面倒な書類作成の時間を大幅に短縮してくれる魔法のツールです。ボタンひとつで、それらしい文章がものの数分で完成する。その手軽さは、忙しい就活生や転職活動中の方にとって大きな魅力でしょう。

しかし、本当にそれで良いのでしょうか?

手軽に生成された文章は、無難で、誰にでも当てはまる「平均点」の域を出ません。そして、あなたと同じようにAIを使ったライバルたちも、よく似た志望動機を提出している可能性が高いのです。採用担当者は毎日何十、何百という履歴書に目を通しています。その中で、どこかで見たような言葉の羅列は、残念ながら誰の心にも響かず、読み飛ばされてしまうのが現実です。

この記事では、単にAIに文章を書かせる「コピペ」の発想から一歩踏み出し、AIとの対話を通じて「あなただけの強み」を言語化し、企業に「提案」するための、全く新しいアプローチをご紹介します。

これは、私が学生からプログラマーという道を歩む中で試行錯誤の末にたどり着いた、0から1を生み出すための思考法です。AIを使って、その他大勢から抜け出すための、はじめの一歩を一緒に踏み出しましょう。初公開:私が0→1で書いた「マーケティング思考」プロンプト

論より証拠。まずは、私が実際に0から1で作成し、応募書類に使ったプロンプトの原型を特別に公開します。これは、単に「志望動機を書いて」とお願いするものではありません。まるでマーケティング戦略を練るかのように、段階的に自己分析と企業分析を深めていく構造になっています。※前述した通り私が初めて書いた長文プロンプトなので拙い点はご容赦を!!

就職の選考書類準備プロンプト

オリジナル:内容は応募企業をマーケティング・リサーチし自己を商品として提案するスタイルの選考書類を制作する意図。

一般的な面接用のプロンプトでは無い。②書き⼿ペルソナ◆ 基本情報、②読み⼿ペルソナ、③参考情報、⑨自己の職務経歴の要約文、⑩自己の資格を記載する。

▼クリックでプロンプトと概要を開く

■就職の選考書類の準備

①前提条件

タイトル:就職の選考書類の文章作成

依頼者条件:応募企業に自己の長所を伝え就職したい自分

前提条件:自分の利点、参考情報元から潜在的に必要な課題と解決の提案を伝え書類選考通過と採用に繋げる

・職務経歴書の職務経歴の要約文章

・履歴書の志望動機

・志望動機の作文

を作成する。

目的と目標:書類選考の通過と採用

②書き⼿ペルソナ:

◆ 基本情報

- 名前:髙●博●

- 年齢:46歳

- 性別:男性

②読み⼿ペルソナ:

応募企業名:株式会社ネコネコネコ(人事採用担当者)

仕事内容:猫のWEBサイト企画・実装構築・保守管理と当社が飼育共存する100匹の猫達のお世話をして頂きます。

応募資格【必須(MUST)】-猫アレルギーの無い方

【歓迎(WANT)】◎猫を飼った経験◎「ニャイボ」イベントをご存じの方

◆ 文章スタイル

- 基本文体:書類選考の通過と採用を目的に専門用語の多様は避けつつも親しみやすく伝わる文体

③参考情報

・応募企業の求人情報

・応募企業のサイト(https://takasugi.blog/)

・応募企業のリクルートサイト

・応募企業の検索エンジン結果を元に応募企業の情報

・⑨自己の職務経歴の要約文を下記に記載

・⑩自己の資格を下記に記載

④⑤名詞と動詞と形容詞と副詞を使った実⾏指⽰:

{書き手ペルソナ}が

{読み手ペルソナ}に対して、

{参考情報}を活用し、

1.求める人物像2.求めるスキル3.参考情報元から潜在的に必要な課題と解決の提案と自分の利点を伝え、

書類選考通過と採用に繋げるための

・職務経歴書の職務経歴の要約文章

・履歴書の志望動機

・志望動機の作文

を作成して下さい。また[#補足資料]を別に書き出して下さい

⑥出⼒形式:

文章形式で書き出してください。

⑦補足:

自己の職務経歴から

-①の1、2を満たす・長所と・短所(必要なキャッチアップ)を割り出し箇条書きで10個書き出し。

-①の3を箇条書きで5個書き出し

また根拠と理由を明記する事。

⑧⽂体指定:

書類選考の通過と採用を目的にビジネススタイルで、

専門用語の多様は避けつつも親しみやすく伝わる文体で書いてください。

⑨自己の職務経歴の要約文:

※ここに自己の要約文を文章形式で入れる

自己の職務経歴の要約文はここまで

⑩自己の資格

・生成AIプロンプトエンジニア検定(学科)取得

・情報デザイン/プレゼンテーション部門及びインタラクティブメディア部門を取得

・MIDI検定(電子楽器制御・ソフトウェア等、音楽情報を伝達する規格)取得

・高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)取得

オリジナル職務経歴の要約文:自己の職務経歴の要約文例

プロンプト概要

- ・職務経歴書の職務経歴の要約文章

- ・履歴書の志望動機

- ・志望動機の作文

上記の書き出し

!!注意!!提出前には応募企業と面談などを通し募集求人の文章だけでは不明瞭な部分を引き出しているとベター。

そして、必ず齟齬確認する事が大切です。

いかがでしょうか。このプロンプトのキモは、いきなり「志望動機を書いて」と依頼するのではなく、「企業(ターゲット)」と「自分(プロダクト)」を客観的に分析し、その「接続点(マーケティング戦略)」をAIと一緒に考えるフローにあります。

このプロセスを経ることで、単なるスキルの羅列ではない、「なぜ、この会社で、私なのか」という問いに対する、自分だけの答えが浮かび上がってくるのです。AIは、この思考の整理と深掘りを手伝ってくれる、最高のパートナーになります。原点:恩師が教えてくれた「提案型の就活」という考え方

なぜ、私がこのような回りくどいプロンプトを作ったのか。その原点は、学生時代の恩師に言われた一言にあります。

就職活動を控えた当時、私は「どうすれば内定がもらえるか」ばかりを考えていました。そんな私を見かねたのか、恩師はこう言いました。

「君は、会社に選んでもらうんじゃなくて、君が会社に何をできるか『提案』するような就活をしたらどうだ?」

正直、当時の私にはピンと来ませんでした。「そんな意識高いこと言われても、こっちは生活がかかってるんだよ!」と、心の中で反発したのを覚えています。

また、その先生は、授業で必死にノートを取る私に「ノートを取るよりカンニングデータを作るイメージでデータを残す」と言いました。これも当時は意味が分かりませんでしたが、取り敢えずノート取るのは辞めました。折角買った筆記用具。プログラマーになり、膨大な情報を処理し、ロジックを組み立てる中で、あの言葉の真意が痛いほどわかるようになりました。

またこのサイト制作した動機の一つは正にカンニングペーパーです。

時を経て、キャリア歩む中で、また、この微妙な転換期に変な歳での就活に役立っています。結果的に、私は企業に対して「私を雇えば、こんな価値を提供できますよ」と提案する働き方を選んでいます。そして、AIというツールに対し、完成品を求めるのではなく、ロジック(プロンプト)を組み立てて思考を再構築させている。

ガキだった僕が長年かけて理解したのか、それとも偶然同じ結果にたどり着いただけなのかは分かりません。しかし、恩師の言葉が、私の思考の根幹を形作っているのは間違いないのです。正直、ちょっと悔しいwwww「受け売り」を「自分の言葉」に変える技術

恩師の言葉もそうですが、私は幸運なことに、これまで多くの先輩や同僚から、心に残る「決め台詞」をたくさん浴びてきました。それらの言葉は、私の血肉となっています。

ただ、ここで重要なのは、素晴らしい言葉をそのまま使うだけでは「受け売り」で終わってしまうということです。大切なのは、それを自分自身の経験や文脈に落とし込み、「自分の言葉」として再翻訳する作業です。

これは、オリジナルのプロンプトを作るプロセスと全く同じです。- インプット(受け売り): まず、優れたプロンプトの例や、他人の素晴らしい自己PRを参考にします。私のプロンプトも、ぜひ「受け売り」の素材にしてください。

- 自己分析(翻訳): 次に、その構造を借りながら、中身を徹底的に「自分ごと」に置き換えます。あなたの経験、あなたの言葉、あなたの感情を、先ほどのプロンプトの`[ ]`の中に流し込んでみてください。

- アウトプット(自分の言葉): AIとの対話を通じて出力された文章を、最後は必ず自分の手で修正します。「てにをは」を直したり、一番しっくりくる表現に変えたり。この最後の仕上げが、文章に魂を宿らせます。

ただし、可能であれば別視点を入れましょう。思いが強いと志望動機、経歴要約が文章違えど同じ事を言ってる事もしばしば。自分で気が付くより他人の視点のが気が付きやすい事もありますよ。

この「受け売り→翻訳→自分の言葉」のサイクルこそが、陳腐なコピーではない、オリジナリティを生み出すための技術なのです。

AIは思考のカンニングツール。未来のキャリアを自分で描こう

学生時代、ノートを取らないロジックを教えてくれた恩師は、私に「思考のカンニング」を教えてくれたのかもしれません。要点を押さえ、本質を理解すれば、いつでも知識を引き出せる。

現代のAIは、まさにこの「思考のカンニング」を、誰もが使えるようにしてくれた画期的なツールです。

ただし、それは単に答えを教えてもらうためのものではありません。自分の考えをぶつけ、整理し、より深く掘り下げるための「最高の壁打ち相手」です。志望動機や職務経歴書の作成は、その第一歩にすぎません。

今回ご紹介した「提案型」のアプローチは、書類選考を通過するためだけのテクニックではありません。

「この会社で、自分は何ができるだろう?」

「自分の強みを活かして、どう貢献できるだろう?」

この問いを立て続ける姿勢こそが、入社後も主体的にキャリアを築き、変化の激しい時代を生き抜くための羅針盤となるはずです。

さあ、まずは騙されたと思って、私のプロンプトをコピーし、あなたの言葉で埋めてみてください。そこから、あなただけの「提案型のキャリア」が始まります。まとめ

今回は、AIを使ってありきたりの志望動機を卒業し、「提案型の就活」を実現するための自作プロンプトとその背景にある思考法をご紹介しました。

- ありきたりなAI利用からの脱却: コピペの志望動機では埋もれてしまう。AIは思考を深める壁打ち相手。

- マーケティング思考プロンプト: 「企業」と「自分」を分析し、「貢献できる価値」を見つけ出す。

- 「提案型の就活」という哲学: 会社に選ばれるのではなく、自分が提供できる価値を主体的に提案する。

- 自分の言葉を生み出す技術: 「受け売り」を自分自身の経験で「翻訳」し、オリジナルの言葉を紡ぐ。

AIという強力なツールを、単なる作業代行者として使うのは非常にもったいないことです。ぜひ、あなた自身の思考と経験を掛け合わせることで、あなたにしか書けない物語を紡いでください。この記事が、あなたのキャリアをあなた自身の手に取り戻す、そのきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。

-

【超簡単】PDFの時間割をGoogleカレンダーに一瞬で登録!もう手入力は不要です

- AI文章化

- ディレクター

- 制作支援

詳細ページ- Googleカレンダーって便利なの?時間割を管理するメリットとは

- 準備編:Geminiに時間割PDFをアップロードしてCSVデータを作成しよう

- 実践編:作成したCSVファイルをGoogleカレンダーにインポートする

- もっと活用!インポート後の便利な使い方と困ったときは

- まとめ:これであなたもGoogleカレンダーマスター!

Googleカレンダーって便利なの?時間割を管理するメリットとは

Googleカレンダー、普段から使っていますか?「スケジュール管理は手帳で十分」「スマホの予定表で間に合ってる」という方もいるかもしれませんね。でも、ちょっと待ってください!Googleカレンダーは、実はあなたの想像以上に便利で、特に学校の時間割管理にはもってこいの「業務ツール」なんです。

Googleカレンダーって一体なに?デジタルスケジュール管理の味方!

Googleカレンダーは、Googleが提供している無料のスケジュール管理サービスです。パソコンはもちろん、スマホやタブレットからも同じ情報を見たり、入力したりできるのが大きな特徴です。会議の予定や友達との約束など、日々のさまざまなスケジュールをデジタルで一元管理できます。アラーム機能も充実しているので、うっかり忘れも防げますよ。

なぜ学校時間割をGoogleカレンダーで管理すると良いの?紙からデジタルへ!時間割管理のメリット

紙の時間割だと、プリントをなくしたり、修正があったときに書き直したりするのが面倒ですよね。Googleカレンダーで時間割を管理すると、こんなに良いことがあります。

- いつでもどこでも確認できる: スマホさえあれば、いつでも自分の時間割をチェックできます。

- 授業の開始を忘れずに通知: 授業の10分前、5分前など、好きなタイミングで通知を設定できるので、うっかり遅刻を防げます。

- 急な変更もすぐに反映: 授業の教室変更や休講なども、Googleカレンダー上で簡単に修正できます。

- 他の予定と一元管理: 授業の合間の空き時間や、放課後のアルバイト、部活動の予定などもまとめて管理できるので、ダブルブッキングを防げます。

手入力で時間割を一つ一つカレンダーに入れるのは、正直かなり手間がかかりますよね。特に授業数が多いと、「もう無理!」となってしまいがち。

でも安心してください!今回は、そんな面倒な手入力をすっ飛ばして、PDFの時間割を一瞬でGoogleカレンダーに登録する方法を、パソコン操作が苦手な方にも分かりやすく解説していきます。準備編:Geminiに時間割PDFをアップロードしてCSVデータを作成しよう

さあ、それでは実際にPDFの時間割をGoogleカレンダーに読み込むための準備を始めましょう。今回使うのは、Googleが提供するAIアシスタント「Gemini(ジェミニ)」です。難しく考える必要はありません。PDFファイルをGeminiに読み込ませて、Googleカレンダーが理解できる形式に変換してもらうだけです。

Geminiとは?

Geminiは、Googleが開発した高性能なAIアシスタントです(ChatGPTの同業者と思って下さい)。文章の作成や要約、アイデア出しなど、さまざまな作業をサポートしてくれます。今回は、PDF形式の時間割をGoogleカレンダーが読み込める「CSV(シーエスブイ)形式」という、決められた形式のテキストデータに変換してもらうために利用します。

PDF時間割をGeminiにアップロードする手順

まずは、あなたのパソコンに保存されている時間割のPDFファイルを用意してください。(例:授業時間割.pdf)

- Geminiにアクセス: Webブラウザ(Google Chrome や Microsoft Edge)を開き、Geminiのウェブサイトにアクセスします。「Gemini」と検索すればすぐに見つかります。

- ファイルアップロードの準備: Geminiのチャット画面に、+のマーク(ファイルの添付アイコン)があるはずです。これをクリックします。

- PDFファイルの選択とアップロード: パソコンの中から、用意した時間割のPDFファイルを選び、「開く」または「アップロード」をクリックします。これでGeminiに時間割のPDFが読み込まれます。

Geminiへのプロンプト指示とCSVデータの生成

PDFファイルがアップロードできたら、Geminiに「このPDFをGoogleカレンダーにインポートできる形式にしてね」と指示を出します。以下のプロンプト(指示文)をコピーして、Geminiの入力欄に貼り付けて送信してください。

プロンプト(指示文)↓のグレーのヤツ

アップロードしたファイル(授業時間割.pdf)をGoogleカレンダーに一括インポートで読み込める形式に合わせ成形して下さい。

Location (場所):は★が授業単位で付いている日は、オンライン、その他は通学として下さい。

また、カレンダーに一括でインポート出来る状態のファイルフォーマットに変換出力して下さい。Geminiがしばらく考えて、Googleカレンダーにインポートできる形式のテキストデータ(CSVデータ)を出力してくれます。

生成されたCSVデータをメモ帳に保存する(文字コードUTF-8指定)

Geminiが出力したCSVデータは、このままでは使えません。パソコンの「メモ帳」アプリなどに貼り付けて、ある設定をして保存する必要があります。

- GeminiのCSVデータをコピー: をクリックでコピーまたは、Geminiが出力したCSVデータ全体をマウスでドラッグして選択し、「右クリック」→「コピー」を選びます。

- メモ帳を開く: パソコンのスタートメニューなどから「メモ帳」アプリを探して開きます。(使い慣れた物が有ればそれでもOKですよ)

- メモ帳に貼り付け: 開いたメモ帳の白い部分に、「右クリック」→「貼り付け」でコピーしたCSVデータを貼り付けます。

- 名前を付けて保存(ここが重要!):

- メモ帳のメニューバーから「ファイル」→「名前を付けて保存」を選びます。

- 「ファイル名」は分かりやすいように「授業時間割.csv」などと入力します。(最後の「.csv」は必ず付けてください!)

- 「ファイルの種類」は「すべてのファイル」を選びます。

- 「文字コード」の欄を必ず「UTF-8」に設定してください。これが文字化けを防ぐ一番大事なポイントです。

- 保存場所は、デスクトップなど、後で分かりやすい場所を選んで「保存」をクリックします。

これで、Googleカレンダーにインポートする準備が整いました!

実践編:作成したCSVファイルをGoogleカレンダーにインポートする

お待たせしました!いよいよ、先ほど作成したCSVファイルをGoogleカレンダーにインポートする作業です。あともう少しで、あなたの時間割がGoogleカレンダーに表示されますよ!もう少し!!頑張って!!

Googleカレンダーを開く

まずは、いつも使っているGoogleアカウントでGoogleカレンダーにアクセスします。

- Googleカレンダーのウェブサイトへ: Webブラウザ(chromeなど)を開き、Googleカレンダーのウェブサイトにアクセスします。「Googleカレンダー」と検索すれば簡単に見つかります。

- ログイン: 必要であれば、あなたのGoogleアカウントでログインします。

インポート機能の場所とクリック

Googleカレンダーの画面左側にあるメニューから、「インポート」機能を探します。

- 設定アイコンをクリック: 画面右上にある歯車のアイコン(設定)をクリックします。

- 「設定」を選択: 表示されたメニューの中から「設定」をクリックします。

- 「インポート/エクスポート」を選択: 画面左側のメニュー(または中央のメニュー)から、「インポート/エクスポート」をクリックします。

CSVファイルの選択とインポート実行 CSVファイルを選んで「開く」をクリック。

いよいよ、先ほど保存したCSVファイルを読み込ませます。

- 「パソコンからファイルを選択」をクリック: 「インポート」の項目にある「パソコンからファイルを選択」ボタンをクリックします。

- 作成したCSVファイルを選ぶ: ファイル選択の画面が表示されるので、デスクトップなどに保存した「授業時間割.csv」(またはご自身で付けたファイル名)を選択し、「開く」をクリックします。

- インポート先のカレンダーを選ぶ: その下の「カレンダーに追加」のプルダウンメニューから、時間割を登録したいカレンダーを選びます。通常は、あなたのGoogleアカウントのメインカレンダーを選べば大丈夫です。

- 「インポート」をクリック: 最後に「インポート」ボタンをクリックします。

インポート後の確認 時間割がGoogleカレンダーに表示されました?

インポートが完了すると、「○件の予定をインポートしました」というメッセージが表示されるはずです。メッセージが消えたら、Googleカレンダーの画面に戻って、あなたの時間割がきちんと表示されているか確認しましょう!週表示や月表示に切り替えて、すべての授業が登録されているか見てみてください。

これで、手入力なしでGoogleカレンダーに時間割を登録することができました!

大変お疲れさまでした!!(特に今回の様に一括で3か月分。また今後、仕事で10年分のデータを一括で登録等は楽ですが、その分、確認作業はしましょう)私は色付けと同時に行いましたが、お昼後の5-6時限が時々抜ける。来所日は入らない等を修正しました。軽くでも確認は大切。

もっと活用!インポート後の便利な使い方と困ったときは

Googleカレンダーに時間割を登録できたら、もうそれだけで十分便利ですよね!でも、せっかくならもっとGoogleカレンダーを使いこなして、あなたのキャンパスライフをスマートに彩りましょう。そして、もし「あれ?うまくいかないぞ?」という時のための解決策もご紹介します。

インポート後の便利な使い方

時間割をただ表示させるだけでなく、こんな使い方でさらに便利になります。

- 授業ごとに色分けする:

- カレンダーに表示されている授業イベントをクリックし、「編集アイコン(鉛筆マーク)」をクリックします。

- 「色」のプルダウンメニューから、科目ごとに好きな色を選んでみましょう。「C言語は青」「pythonは緑」など、自分なりにルールを決めて色分けすると、一目でどの授業か分かりやすくなります。

- リマインダー設定で忘れ物防止:

- 各授業イベントをクリックし、「編集アイコン」をクリックします。

- 「通知を追加」をクリックすると、授業の開始前に通知が来るように設定できます。「10分前」や「15分前」など、ちょうど良いタイミングを設定して、必要な持ち物を準備する時間を確保しましょう。

私は全授業に通知が来るとウザいので一時限のみ通知にしてます。

- 友達や家族と時間割を共有する:

- Googleカレンダーの左側にある「マイカレンダー」の欄で、時間割が登録されているカレンダーにカーソルを合わせると、縦に3つの点(その他のオプション)が表示されます。

- これをクリックし、「設定と共有」を選択します。

- 「特定の人と共有」の項目で、「ユーザーを追加」をクリックし、共有したい相手のメールアドレスを入力して共有設定を行います。サークル仲間や家族に時間割を共有しておけば、予定を合わせるのが楽になりますね。

困ったときは:よくある質問と解決策

万が一、うまくいかないことがあっても大丈夫です。よくある質問とその解決策をまとめました。

Q. インポートがうまくいかない!「ファイル形式が正しくありません」と表示される

- A. CSVファイルの保存方法を再確認してください。

- 一番多い原因は、メモ帳で保存する際に「文字コード」を「UTF-8」に設定し忘れていることです。もう一度、第2ブロックの「生成されたCSVデータをメモ帳に保存する(文字コードUTF-8指定)」の項目を見ながら、必ずUTF-8で保存し直してください。

- ファイル名の最後に「.csv」がついているかも確認しましょう。「授業時間割.csv」のように、正確に「.csv」を付けてください。

- GeminiからコピーしたCSVデータが途中で途切れていないか、すべてコピーできているか確認してください。

Q. インポートはできたけど、文字が「???」になって文字化けしている

- A. これも「文字コード」の問題です。

- 先ほどと同じく、メモ帳でCSVファイルを保存する際に「UTF-8」以外の文字コードを選んでしまった可能性が高いです。正しい手順で保存し直して、再度インポートしてみてください。

Q. 授業の時間がずれて表示される、または日付が違う

- A. 元のPDFデータやCSVデータを確認しましょう。

- GeminiがPDFから正確に情報を読み取れなかった可能性があります。Geminiが出力したCSVデータの内容をメモ帳で開き、日付や時間、曜日の情報が正しいか確認してください。もし誤っている場合は、手動でCSVファイルを修正してから再インポートするか、元のPDFデータが明確に読み取れる形式になっているか確認し、Geminiに再度依頼してみましょう。

まとめ:これであなたもGoogleカレンダーマスター!あなたの業務をスマートに。

お疲れ様でした!これであなたは、PDFの時間割をGoogleカレンダーにインポートするという、一見難しそうな作業をやり遂げましたね!今回の手順を振り返ってみましょう。

- GeminiにPDF時間割をアップロードし、Googleカレンダーで使えるCSVデータに変換してもらいました。

- そのCSVデータをメモ帳で「UTF-8」形式で保存しました。

- そして、Googleカレンダーのインポート機能を使って、そのCSVファイルを読み込ませました。

自分でできること、そして「教える」ことのすすめ 誰かに教えることで、理解がさらに深まります。

今回の作業は、パソコン操作が苦手な方にとっては、少しだけハードルが高く感じられたかもしれません。でも、実際にやってみて「意外とできた!」と感じたのではないでしょうか?このように、自分で少し頑張ればできることがたくさんあります。

そして、もし今回の記事を読んで、実際に時間割のインポートができたなら、ぜひ周りの友達や家族にもこの方法を教えてあげてみてください。「こんな便利な方法があるよ!」と教えてあげることで、あなたの理解はさらに深まります。人に教えることは、自分の知識を整理し、より確かなものにするための最高の勉強方法なんです。

業務効率化への第一歩としてのGoogleカレンダー活用

Googleカレンダーは、単なるスケジュール帳ではありません。今回のように時間割をスマートに管理できるだけでなく、研究の進行状況、アルバイトのシフト、サークル活動の練習日程など、あらゆる「業務」を効率的に管理できる強力なツールです。

今回ご紹介した方法は、Googleカレンダーを使いこなすためのほんの一歩に過ぎません。しかし、この一歩があなたの日常をよりスマートに、そして効率的に変えるきっかけになるはずです。ぜひ、これからもGoogleカレンダーをあなたの「業務改善」に役立ててみてくださいね!

まとめ 時間割をGoogleカレンダーで一元管理し、スマートな毎日を!

この記事では、パソコン操作が苦手な方でも簡単にGoogleカレンダーに学校時間割をインポートする方法を解説しました。まず、AIアシスタントのGeminiを使ってPDF形式の時間割をGoogleカレンダーが読み込めるCSVデータに変換し、それをメモ帳で「UTF-8」形式で保存する手順を説明しました。次に、作成したCSVファイルをGoogleカレンダーのインポート機能で読み込む具体的なステップを紹介。インポート後の便利な活用術として、授業ごとの色分け、リマインダー設定、そして家族や友人との共有方法も提案しました。さらに、インポート時のよくある問題(文字化けなど)とその解決策も網羅しています。この方法を実践することで、手入力の煩わしさから解放され、スマートに時間割を管理できるようになります。自分で試すだけでなく、誰かに教えてあげることで、さらに知識が深まることもお勧めしました。

Googleカレンダーを業務効率化の強力なツールとして活用し、スマートな毎日を送りましょう。 -

時系列、私のAI活用と改善年表(思考の整理が、実は人生を変える──自分だけの「文章化」の意味)

- プロンプト

- AI文章化

- 自己満足

この記事内容は、誰かに説明するためではなく「自分が何をどう考えているのかを記録している」

専門的で抽象的な内容は難解と感じるだろう。所謂「自己満足」である。思考の整理が、実は人生を変える──自分だけの「文章化」の意味

最近、ふと気づいたことがあります。

期間にすれば短いものの、この数週間で自分の思考を「文章にする力」が、格段に進歩したのです。

たとえば、

人にうまく伝えられなかった考えを、文章にすることで自分でも明確に理解できた

頭の中だけでは堂々巡りだった問題が、書くことで整理され、改善策が見えてきた

このプロセスの中で、特に大きかったのが「一般的でないこと」をどう伝えるか、という挑戦でした。「伝わらない」を超えるには、体感させるしかなかった

あるとき、企画の段階で「こういうことをやりたい」と言葉で説明しても、なかなか相手に伝わらないことがありました。 説明を重ねても、「うーん…イメージできない」と言われてしまう。

そんなときは、もう作って見せるしかありませんでした。実際に触ってもらうことで、「ああ、こういうことか」と初めて理解してもらえたのです。

これは、思考や発想が「多数派」とは少しズレているときによくある現象です。ですが、諦めずに文章や形にして見せることで、ようやく伝わる瞬間があるとわかりました。「自慢?」と思われることも、背景を知れば意味が変わる

もうひとつ、マイノリティな環境の中で感じてきたことがあります。

たとえば、自分にとっては深刻な悩みでも、それを話すと「なんか自慢っぽく聞こえる」と言われてしまうケースです。

これは決して誇りたくて話しているのではなく、むしろ「これって他の人にはどう映るんだろう?」という不安や問いかけだったりします。

こうしたズレも、言葉にして背景を丁寧に伝えることで、誤解が少しずつ解けていくことを実感しました。

これまで「使えない」と諦めていたものが、共有することで武器になる

以前は、

「どうせ伝わらない」

「この考えは特殊すぎる」

「誰にもわかってもらえない」

…と、何かを人に話す前から諦めていた部分が多くありました。

でも、今は少し考えが変わってきています。

「伝える手段」や「共有の方法」を工夫すれば、たとえニッチな内容でも、ちゃんと意味が届く場があると感じられるようになったのです。詳細ページ時系列、私のAI活用と改善年表

※明快な結論や「わかりやすさ」「共感しやすさ」を求め書いてはいません

- ■退職

- ■プロンプト改変遊び

- ・心理カウンセラー(+とー)プロンプト

- ※死にたくなる程、辛辣な会話にIQ150の洗礼を受け感動。

- ■AIを活用し無料セミナー特典AIプロンプト検定学科問題を解き学科取得

- ※全キャッチアップ項目を後回しで先ずは活用の根本を覚える。

- ■初プロンプトの0→1出筆

- ・職務経歴書が驚くほど「自分らしく」なる。マーケティング思考で書く、AI活用0→1完全ガイド

- ※自分の就活、志望動機、職務要約を生成するプロンプトの指示フローから一般的から逸脱した自己フローを確認した上で制作、検証、改良。また、ポートフォリオ方向性のブレを改善(一般からの逸脱を採用)

- ■AI横断で画像書き出し

- ・猫娘プロンプトとポージングテクニックについて

- ※統一感とイメージパターンの指示出し

- ■ブログ形式で記事を書き出し

- ・AIにブログを書いてもらう[プロンプト]

- ※伝える為の文言生成、条件付けやターゲット方向性の確定

- ■技術導入フローの文章精度を実装と不足部分の検証

- ・【5分で導入】NoSleep.jsでスマートフォンの画面スリープを防ぐ方法

- ・Intersection Observerで見出しを魅力的に!実装から応用まで徹底解説

- ※簡単な技術導入の書き出しを元に(コーダー視点、技術選定後の共有文書化)実装の不足部分検証

- ■マニュアルの文章化

- ・マニュアル作成[AIプロンプト]

- ・音声入力でブログ記事を投稿する方法【takasugi.blog対応マニュアル】

- ※社内マニュアルなどの共有の検証

- ■進行管理、優先順位、タスク生成

- ・タスク・スケジュール管理を行う[プロンプト]

- ※主にドキュメント書き出しリスケ処理のフロー検証

- ■文章共有とコーディング自動化の精度上げ

- ・【写真あり】メインクーンが可愛すぎる理由5選|大型猫の癒しパワー

- ※プロンプトで記事生成→タグ付け→画像書き出しを時短化と共有

- ※短所が資産に変貌(苦手改善やコンプレックス解消に高効果)

- ■記事精度の向上と検証でドキュメントとして文章化と共有

- ①難解な適当思い付きを解り易い文章で伝える術

- ・猫型生命体は実在する?宇宙生物学者が語る地球外生命体の可能性

- ②は①の適当思い付き企画版

- ・【開発構想】心拍数がリアルタイムに音楽を変える!Wi-Fiセンシング技術で実現する未来のプレーヤー

- ③企画前段階のブレストやサイトレビュー

- ・ブレインストーミング[プロンプト]

- ・未来の自分への手紙

- ④検索ベースで情報が微妙な技術を含めコード書き出しと実装

- ・【AIコード生成】3人打ちオセロ開発秘話とプロンプト全公開

- ※この辺からペルソナ予想ベースから実在現場で検証を模索

- ⑤AIで変化する職場環境から技術習得スタンス変化の考察

- ・【実体験】AI時代のWeb制作学習法|ブランクあり制作者が訓練でPythonを学び見出したキャリア戦略

- ⑥ヒアリングシートから要件定義書を生成する

- ・要件定義書は本当に必要?ウェブ制作のプロが語る、作るべきケース・作らないケース

- ⑦マニュアルの文章化(④の別ターゲット版)

- ・【超簡単】PDFの時間割をGoogleカレンダーに一瞬で登録!もう手入力は不要です

- ※ITリテラシーが比較的低い人に向け若干難しいフロー生成

- ※企業応募資料には実在現場に向けターゲットとして採用し結果・改良を適用して来た。

- ⑧技術習得検証開始(考察、進行管理、精度から生成)

- ・8月までのAI活用Webポートフォリオ構築スケジュール(職業訓練外)

- ※未修得言語で検証は少々怖い(Python基本習得4h→は未知)

- これらは先ず2025/6/20に出筆し今後も改善するであろう。

最後に

この記事は「自分なりの改善の記録」を少しずつ残していく場です。

読む人にとってはわかりにくいことも多いですが、「こんな考え方もあるのか」と思ってもらえたら嬉しいです。

今後は、こうした改善の経緯を年表のような形でまとめていく予定です。自分自身の振り返りにもなり、同じような悩みを抱えている人のヒントにもなればと思っています。